Работа 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции в Астраханском Округе Нижне – Волжского края.

1/ VI – 1/IX 1929 г.

Под редакцией проф. Н.П. Попова.

г. Астрахань, 1929 год

Издание Астраханского Окружного Земельного Управления.

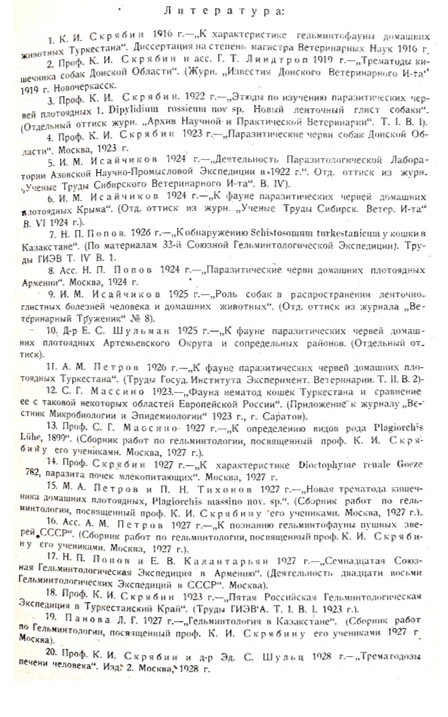

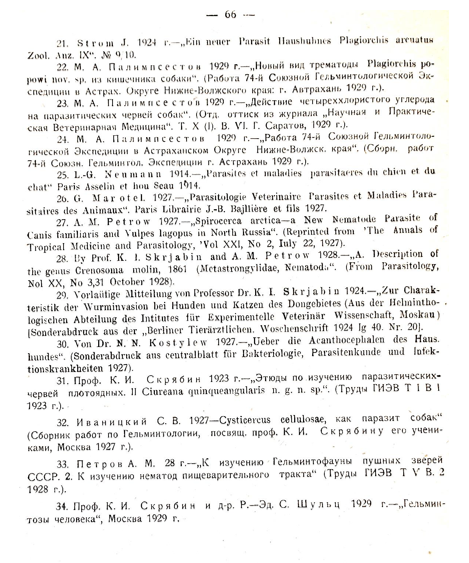

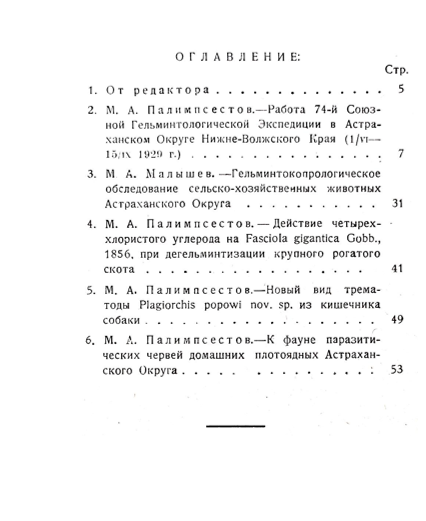

ОГЛАВЛЕНИЕ

- От редактора………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

- М.А. Палимпсестов – Работа 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции в Астраханском Округе Нижне – Волжского края (1/ VI – 1/IX 1929 г.)………………………………………………………………………………………………………………7

- М.А. Малышев – Гельминтокопрологическое обследование сельско – хозяйственных животных Астраханского Округа…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….31

- М.А. Палимпсестов – Действие четыреххлористого углерода на Fasciola gigantica Cobb., 1856. При дегельминтизации крупного рогатого скота………………………………………………………………..……………………………….41

- М.А. Палимпсестов – Новый вид трематоды Plagiorchis popowi nov. Sp. Из кишечника собаки………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49

- М.А. Палимпсестов – К фауне паразитических червей домашних плотоядных Астраханского Округа…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…..53

ОТ РЕДАКТОРА.

Лето 1929 года является знаменательным в истории ветеринарного дела Астраханского Округа, так как по инициативе Ветеринарного Отдела и при поддержке Окружного Земельного Управления сделан первый шаг к проведению плановой борьбы с гельминтозами сельско – хозяйственных животных, путём организации гельминтологической экспедиции.

Руководство этой Экспедицией мною было поручено ветеринарному врачу Михаилу Андреевичу Палимпсестову, проявившему себя, как горячий поборник гельминтологических идей в Астраханском округе.

В короткий летний период, своим обследованием экспедиция сумела широко охватить самые различные районы территории Округа, ею проделана огромная работа, которая дала целый ряд конкретных практических указаний, для ветеринарных работников. Путем применения метода полных гельминтологических вскрытий и гельминтокопрологического анализа экспедиция выявила, какие именно паразитические черви наносят серьёзный экономический вред животноводству. Найдено надёжное средство для борьбы с гигантской трематадой печени крупного и мелкого рогатого скота – Fasciola gigantica. Открыты новые виды паразитических червей, ещё не констатированных, до сего времени, на территории СССР.

Выявлены паразитические черви, представляющие угрозу здоровью человека. Это достижение огромного практического значения, так как лишний раз ставит, перед Окружным Ветеринарным Отделом вопрос о постановке на должную высоту боенского надзора, а перед Окружной медицинской организацией подчеркивает необходимость фиксировать, наконец, своё внимание на проведение противоглистных мероприятий среди населения. Помимо этого, своей работой экспедиция доказала, что значение глистного фактора в Астраханском округе, по-видимому, недооценивалось.

Сам собой выдвигается вопрос создания Гельминтологического Отдела при окружной ветеринарно – бактериологической лаборатории в г.Астрахани как прочного базиса при борьбе с гельминтозами сельско – хозяйственных животных.

Выявляется необходимость создания курсов по гельминтологии, для ветеринарных врачей, желающих эрудироваться в этой области.

Нарождается вопрос о создании ещё целого ряда гельминтологических экспедиций, которые помогли бы шире осветить вопрос распространения глистных болезней среди сельскохозяйственных животных и помогли бы разрешению целого ряда проблем в области терапии, профилактики и биологии паразитических червей.

Научно – исследовательский материал, собранный Первой Астраханской Гельминтологической Экспедицией, – огромен, он уже теперь дал целый ряд работ научного и научно – практического значения.

По мере разработки экспедиционного материала, достижения будут опубликоваться в специальной прессе и мы выражаем уверенность, что многие из них послужат надежным маяком для ветврача-практика не только Астраханского округа, но и далеко за его пределами.

Успех гельминтологической экспедиции, без сомнения, зависит от самоотверженной работы её членов во главе с ветврачем М.А. Палимпсестовым и дружной поддержке административных и общественных организаций.

Профессор Н.П. Попов.

Из лаборатории Кафедры паразитологии

И инвазионных болезней Саратовского

Государственного Ветеринарного Института.

Завед. проф. Н.П. Попов.

М.А. ПАЛИМПСЕСТОВ

Работа 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции в Астраханском Округе Нижне – Волжского края.

(1/ VI – 1/IX 1929 г.)

Громадная территория Астраханского округа широкой полосой раскинулась в пространстве между Калмыцкой Автономной областью и Автономной Казацкой ССР. С юга ее границей служит Каспийское море, с севера – полупустынная степь. Преобладание жаркого, приближающегося к субтропическому климата, при этом, наличие водных бассейнов и низменных, заболоченных площадей в дельте р. Волги, – являются чрезвычайно благоприятными факторами для развития среди сельско – хозяйственных животных различных болезней и, в особенности гельминтиазов.

В некоторых районах, глистные болезни наносят значительный ущерб сельско – хозяйственным организациям Округа.

Судя по отчету Губстраха за 1926-27 год, смертность сельско – хозяйственных животных от глистных болезней по бывшей Астраханской губернии выразилась в 30% к общей смертности от других заболеваний, а по данным Губветотдела, – только за 7 месяцев 1927-28 года от гельминтозов пало крупного рогатого скота 1408 голов, при этом, в некоторых селениях, (с. Ватажное) крупный рогатый скот вымер почти поголовно.

Однако, эти цифры далеко не всесторонне обрисовывают действительную картину распространения гельминтозов среди домашних животных, которую можно выявить только путем специальных гельминтологических методов исследования, предложенных Школой проф. К.И. Скрябина. До настоящего времени о качественном составе гельминтофауны Астраханского округа, мы имели лишь самые смутные представления, что служило значительным препятствием для проведения каких-либо определенных методов борьбы.

В специальной литературе мы находим довольно скудные указания о гельминтозах Нижне – Волжского края*).

Но, все эти работы носили скорее случайный характер, а поэтому не могут дать полного и ясного представления о качественном и количественном разнообразии гельминтофауны Астраханского округа.

Таким образом, вопрос плановой борьбы с глистными заболеваниями сельско – хозяйственных животных этого края назрел и побудил Окрземуправление обратиться за содействие к Кафедре Паразитологии Саратовского Государственного Ветеринарного Института.

Таким образом, было решено организовать специальную Гельментологическую Экспедицию для всестороннего изучения глистных болезней Астраханского округа.

Приняв такое решение, Проф. Н.П. Попов 22-го мая 1929 года прибыл в г.Астрахань для организации 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции, работу которой предполагалось провести в следующем направлении:

- Обследование районов, не благополучных по глистным заболеваниям сельско – хозяйственных животных, главным образом в государственных совхозах, конзаводствах и отдельных крестьянских хозяйствах.

- Сбор паразитических червей от животных на бойнях, с целью выявления наиболее часто встречающихся глистных болезней данного района.

- Изучение гельминтофауны домашних плотоядных, являющихся, как известно, разносчиками многих глистных болезней домашних животных и человека.

- Обследование домашних и диких птиц и промысловых рыб р.Волга и ее притоков.

- Изучение моллюсков, как промежуточных хозяев различных глистных болезней домашних животных и человека.

- Поставить опыты по изучению действия четыреххлористного углерода на Fasciola gigantica при дегельминтизации крупного рогатого скота.

- По возможности оказать терапевтическую помощь населению при глистных заболеваниях домашних животных в местах пребывания экспедиции.

- Провести санпросветительскую работу в местах деятельности экспедиции.

- Если представится возможность, – организовать краткие курсы ветеринарной гельминтологии для местного ветперсонала, с целью ознакомления его с новейшими достижениями гельминтологической науки.

В отношении последнего пункта следует отметить, что за недостатком времени, проф. Н.П. Поповым краткие курсы по ветеринарной гельминтологи на некоторое время были отложены.

Работа Экспедиции была рассчитана на три летних месяца. Однако, этот срок, благодаря финансовым возможностям, был увеличен до трех с половиной месяцев – с 1 июня по 15 сентября 1929 года.

Но, если принять во внимании время, потраченное на подготовительные работы и переезды, то фактически, Экспедиции пришлось вести свою обследовательскую работу в течении 83 дней.

По соглашению с Окрземуправлением, руководство и консультацию по Экспедиции принял на себя проф. Н.П. Попов, заведывание же работой Экспедиции было им поручено ветврачу М.А. Палимпсестову, прошедшему специальный курс гельминтологии при его лаборатории.

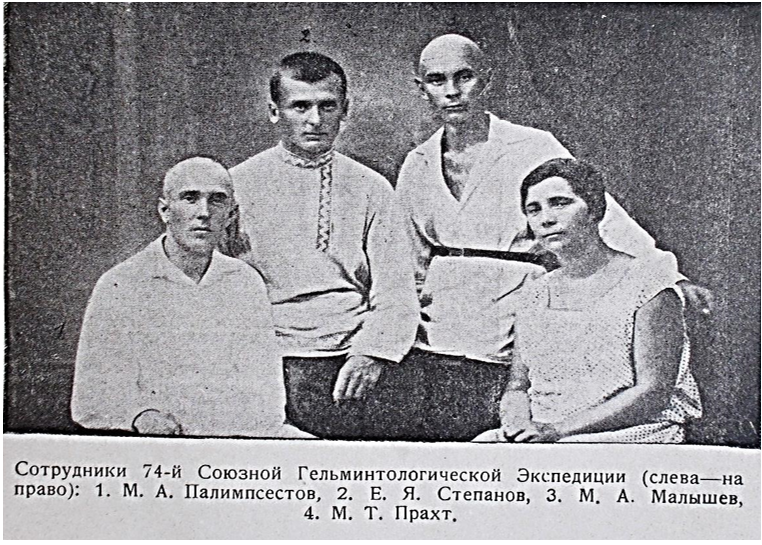

Для участия в работе Экспедиции были приглашены ассистенты Саратовского Государственного Ветеринарного Института, – М.А. Малышев и Е.Я. Степанов. Препаратором, была зачислена сотрудница Астраханской ветбаклаборатории – Прахт М.Т.. Лабораторные служители – Зубкова А.В., Деньгина Т.Н. и Никифорова Т.М..

В применении к специфическим условиям Округа, Экспедиция наметила следующие пункты своей работы: для обследования северной, степно-займищной части Округа избран Харабалинский район (с.Харабали). Кроме того, было решено обследовать ставку «Крапо», расположенную в степной местности и, -Табун-Аральский Госконзавод.

Для обследования южной, дельтово-приморской части, намечен Зеленгинский район (с.Цветное).

Гельминтофаунистическое обследование позвоночных и рыб производилось методом полных гельминтологических вскрытий – по Скрябину.

С отъездом своего руководителя и консультанта проф. Н.П. Попова в г.Саратов, началась подготовительная работа Экспедиции.

Тот час же было приступлено к приобретению лабораторно – хозяйственного инвентаря; некоторые предметы были получены в местных ветучреждениях, которые охотно пошли на встречу Экспедиции, но значительную часть инвентаря пришлось приобретать за счет экспедиционных средств.

В такой подготовке и сборах прошло время до 5-го июня, когда все необходимое было закуплено, упаковано и приготовлено к отъезду.

Краткая информация об организации на Астраханской территории 1-й научно – исследовательской ветеринарно-гельминтологической Экспедиции (74-й С.Г.Э.) была опубликована на страницах местной газеты «Коммунист» (№120) (3354) от 31 мая 1929 года г.Астрахань), с указанием целей и задач Экспедиции.

А. Харабалинский район.

Заручившись соответствующими документами, закупив билеты и погрузив имущество, Экспедиция 7-го июня в 11 ч. 40 мин. Дня выбыла со станции Астрахань-1 на станцию Харабали, куда и прибыла в тот же день в 5 ч. 10 . вечера.

Ещё из окна вагона, по пути следования до станции Харабали, бросалась в глаза своеобразная картина беспредельной казакской степи с бедной полупустынно растительностью.

Село Харабали расположено на возвышенном месте, широкой юго-западной стороной упирается в р.Ахтубу с займищными угодиями; Северо-восточная сторона окружена песчаными степями.

В с.Харабали Экспедиция была любезно встречена районным ветфельдшером И.В. Кувырзиным, который принял горячее участие в подыскании для нее соответствующего помещения.

Экспедиция 8-го июня расположилась в отдельном особняке на окраине села. Помещение состояло из пяти просторных комнат с отдельным двором и бетонным бассейном для воды, вместимостью на 12 бочек – очень удобным для работ Экспедиции.

Работа началась с полных гельминтологических вскрытий крупных сельско-хозяйственных животных: крупного рогатого скота и овец. Одновременно с этим, по договоренности с местным ветперсоналом, началось гельминтокопрологическое обследование лошадей и верблюдов отдельных крестьянских хозяйств.

Затем, в лабораторию Экспедиции начали поступать плотоядные, птицы, амфибии и рептилии.

17-го июня удалось за незначительную плату приобрести для полного гельминтологического вскрытия лошадь киргизской породы.

Стремление произвести вскрытие верблюда не увенчалось успехом, с одной стороны, в виду его дороговизны, с другой – вследствие отсутствия сезона убоя этих животных соседами – киргизами.

Большое количество времени занимали гельминтологические вскрытия крупных сельско – хозяйственных животных. Известно, что для полного гельминтологического вскрытия таких крупных объектов, как лошадь, – одному человеку требуется затратить времени более одного месяца, для крупного рогатого скота – около трех недель, для овцы – более недели.

При гельминтокопрологическом обследовании сельско – хозяйственных животных оказывалась также терапевтическая помощь.

Для обследования сельско – хозяйственных животных 2-го июля, в ставку «Крапо» выехал отряд Экспедиции под руководством Е.Я. Степанова. Исследование проводилось методом гельминтокопрологического анализа. При ознакомлении с условиями жизни и содержания имеющихся здесь животных и, главным образом, овец – отмечено плохое санитарное состояние водопоя и вместе с тем, недостаток воды, в силу чего животным, иногда, приходится пользоваться водой случайных водоёмов. Это обстоятельство, во всяком случае, не может не отражаться на развитии среди животных различного рода глистных инвазий.

8-го июля, для такой же цели, под руководством члена Экспедиции М.А. Малышева выехал отряд в Табун-Аральский Госконзавод.

13-го июля Экспедиция закончила работу в Харабалинском районе и выбыла в Зеленгинский район.

- Обследование гельминтофауны в животных в Харабалинском районе, методом полных гельминтологических вскрытий.

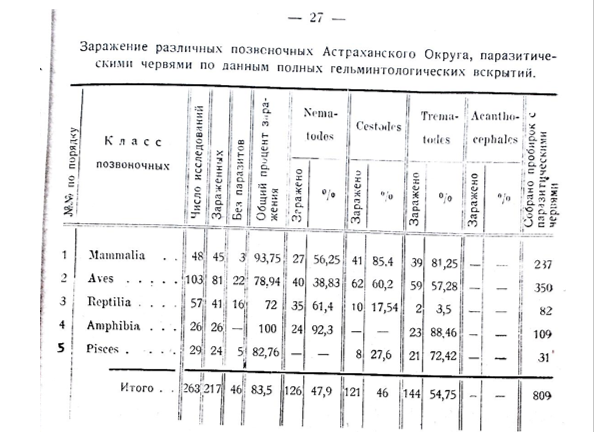

Экспедиция проработала на территории Харабалинского района 32 дня и за этот период времени ею было обследовано 120 экземпляров различных животных, которые распределяются по классам следующим образом: млекопитающих-31 экземпляр, птиц – 11 экземпляров, рептилий – 55 экземпляров и амфибий – 26 экземпляров. Собрано пробирок с паразитическими червями – 336. Общая инвазированность обследованных животных составляет 80,83 %. По степени распространения: Nematodes – 69,17 %, Trematodes – 37.5 % и Cestodes – 34.17%, Acanthocehales, у всех обследованных животных не обнаружено.

А. mamalia.

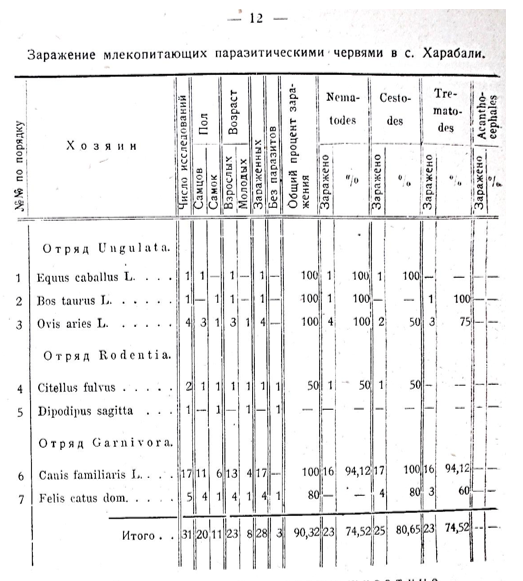

Вскрытые Экспедицией в с.Харабали 31 экз. млекопитающих относятся к семи различным видам: Equus caballus L., Bostaurus L., Ovis aries L., Citellus fulvus, Dipodipus Sagita, Canis Familiaris L. и Felis catus dom. Общий процент их зараженности паразитическими червями достигает – 90,32 %, из которых было: Nematodes – 74,52 %, Trematodes – 74,52 % и Cestodes – 80,65%.

Заражение млекопитающих паразитическими червями в с. Харабали (см. таблицу)

- Сельско-хозяйственные животные.

Лошадь.

Вскрытая в с. Харабали лошадь киргизской породы, оказалась зараженной паразитическими червями класса Nematodes и Cestodes.

Из Nematodes, в тонком отделе кишечника обнаружен паразит – Parascaris equorum Goeze 1782; в толстых кишках (coecum colon) – Виды Strongylus equinus Mull., 1780, Strongylus vulgaris looss, 1900, Strongylus edentates Looss, 1900 и различные виды Trichonema Cobb. 1874 и другие представители подотряда Strongylata.

При обследовании кровеносной системы, констатирована глистная аневризма, art. Mesenterica cranialis, вследствие локализации в этом, важнейшим для питания кишечника, сосуде личинок Strongylus vulgaris. В желудке констатированы представители рода Hobronema Diesing, 1861. В брюшной полости найдено Setaria equine Abildg, 1789.

Из Cestodes обнаружен в тонких кишках Anoplocephala magna Abildg, 1789.

Крупный рогатый скот.

У коровы, вскрытой на местной бойне, были обнаружены паразитические черви класса Nematodes и Trematodes.

Из Nematodes оказались: в брюшной полости – Setaria labiato – papillosa Alless. 1838; в сычуге и тонком отделе кишечника различные виды сем. Trichostrongylidae Leipez 1912; в толстом отделе кишечника найдены представители вида Strongylus.

Из Trematodes, – в печени найден вид Fasciola gigantica Cobb, 1856, а в сетке и рубце – Paramphistomm cervi Scark 1790.

Мелкий рогатый скот.

Из 4-х вскрытых овец, – две оказались инвазированными тремя классами паразитических червей – Nematodes, Cestodes и Trematodes и две – двумя классами глист Nematodes и Trematodes.

Из Cestodes, были констатированы в тонком отделе кишечника – Moniezia gen. Sp. и Trysanieia ovilla Rivolt, 1878; в одном случае-Echinococcus granulosus v.-Sieb, 1853 в печени.

Из Nematodes, найдены: в сычуге и тонком отделе кишечника – различные виды сем. Trichostrongylidae; в толстых кишках – Strongylus sp., в слепых кишках – Trichuris ovis Abildg, 1795; в одном случае обнаружен в пищеводе – Gongylonema scutatum Leucart, 1873.

Из Trematodes – в сетке, сычуге и рубце, – Paramphistomum cervi; в печени (3 случая) найдены Fasciola gigantica. Однако, здесь следуе указать, что в числе четрыех вскрытых овец, один экземпляр был молодым, который, видимо, не успел еще заразиться фасциолезом.

- Плотоядные.

Интересными оказались данные обследования плотоядных, из коих было вскрыто 17 собак (Canis familiaris L.) и 5 кошек (Felis catus domest).

Собаки (Canis familiaris L.) оказались на 100% зараженными паразитическими червями, с представителями трех классов: Nematodes – 94,12 %, Trematodes – 94,12 % и Cestodes – 100%. При этом поражает чрезвычайно высокая степень инвазии собак паразитическими червями класса Trematodes, что объясняется особенностью природных условий Харабалинского района.

Из Nematodes, в значительном количестве найден Spirocerca sanguinolenta Rud, 1819 (70,6%); местом локализации этого паразита являлся, преимущественно, пищевод (11 случаев) и аорта (1 случай). Из других наматод, в тонком отделе кишечника обнаружен Toxascaris limbata Rajll et Henry, 1911.

Из Cestodes, встречались в тонком отделе кишечника – Dipylidium caninum L, 1758; в трех случаях, обнаружен Echinococcus granulosus v.-Sieb, 1853 (18%).

Паразитические черви класса Trematodes, в настоящее время разработаны в лаборатории проф. Н.П. Попова (Кафедра паразитологии и Инвазионных болезней Саратовского Государственного Ветеринарного Института), – М.А. Палимпсестовым.

Результаты этого изучения изложены в отдельной статье, «К фауне паразитических червей домашних плотоядных Астраханского округа»*).

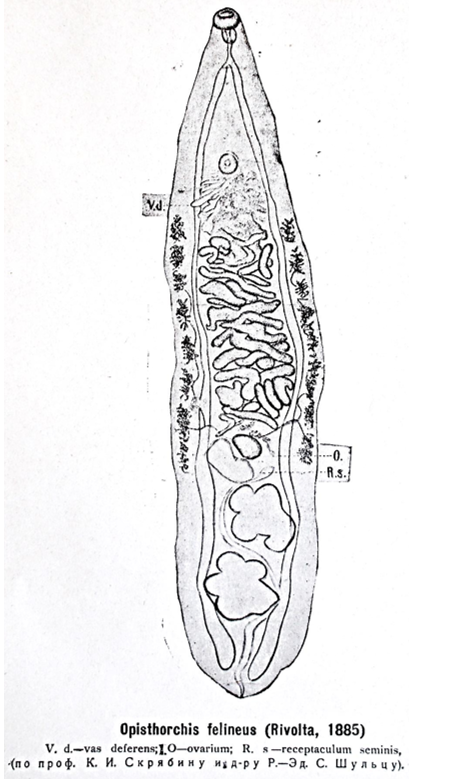

Среди различных видов трематод, нельзя не отметить значительного поражения собак особо патогенным видом – Opisthorchis felineus Rivolt, 1885 (77,6%),

Этот паразит имеет большое медико-сантиарное и ветеринарно-санитарное значение, так как им заражаются и плотоядные, и человек. Заболевание, вызываемое Opisthorchis felineus, носит название описторхиоза. Для характеристики паразита считаем необходимым провести его краткое описание.

Описание паразита.

Тело паразита равняется 8-13 m.m. длины и 1,2 – 2 m.m. ширины; оно сужено в передней своей части и отличается особенной нежностью и полупрозрачностью, так что даже в неокрашенном виде, в нем можно различить общее расположение внутренних органов. Диаметр брюшной присоски несколько меньшей величины, чем ротовой; ротовая присоска достигает размера 0,25 m.m.

В отличие от Dicrocoeljm lanceatum Still. Hass., 1896, – лопастные семенники Opisthorchis felineus, один за другим располагаются в задней половине тела, между которыми проходит экскреторный канал, весьма слабо развитый у Dicrocoeljm lanceatum. Располагающиеся по бокам семенников две кишечные трубки слепо заканчиваются за задним саменником близ заднего конца тела.

Впереди саменников находятся бобовидной формы receptaculum seminis и меньшей величины яичник, за которыми следует извивающиеся петли матки, с расположенными по краям тела гроздевидными желточниками.

Нежные яйца паразита размером 0,026-0,030X0,010-0,015 m.m.

Промежуточными хозяевами Opisthorchis felineus являются различные виды моллюсков и рыб. Копченая, сырая и вяленая рыба являются источником заражения для плотоядных, человека и некоторых других млекопитающих. Локализацией паразита служит – печень, желчный пузырь и поджелудочная железа.

По вопросу о патогенном влиянии Opisthorchis felineus, Askanazy (Скрябин и Шульц), посвятивший этому вопросу много своих работ, говорит: «при большом количестве паразитов увеличение печени, желтуха; в отдельных случаях развивается в пораженном органе carcinoma simplex или gelatinosum желчных протоков (рак). Гистологическая картина складывается из железистой пролиферации стенок желчных каналов, клеточной инфильтрации, частично – эозинофилии.

Далее, развиваются цирроточиские процессы, соединительно – тканные развращения в печени, в некоторых случаях атипические и, наконец, раковые новообразования со стороны эпителия».

Rindfleisch – у человека из 40 случаев описторхиоза, в 5 случаях констатировал раковую опухоль печени (Скрябин и Шульц).

В виду сравнительно мелкой величины яиц Opisthorchis felineus, требуется особая внимательность при нахождении их в фекалиях, в случае небольшого количества.

Медицинской Гельминтологической Экспедицией Государств. И-та Микробиологии и Эпидемиологии юго-востока РСФСР. (д-р Т.В. Федорова), на основании наших исследований, производятся работы по выявлению описторхиоза среди населения рыбных промыслов в низовьях р. Волги.

Кошки (Felis catus domest.).

Из пяти обследованных в с. Харабали кошек – 4 экземпляра оказались инвазированными (80%). У трех кошек имелись паразиты двух классов: Nematodes и Cestodes и у одной – только Cestodes. Nematodes у кошек не обнаружено.

Из Trematodes, в печени и желчном пузыре констатированы Opisthorchis felineus; в кишечнике – Echinochasmus perfoliatus Ratz, 1908.

Из Cestodes – обнаружены представители сем. Dilepinidae Fuhrmann.

- Грызуны.

Из двух вскрытых в с. Харабали Citellus fulvus, один оказался зараженным Cestodes sp. в тонком кишечнике и Nematodes sp. в желудке. Доставленный в гельминтологическую лабораторию Экспедиции молодой экземпляр Dipodipus sagitta оказался без паразитов.

- b. Aves.

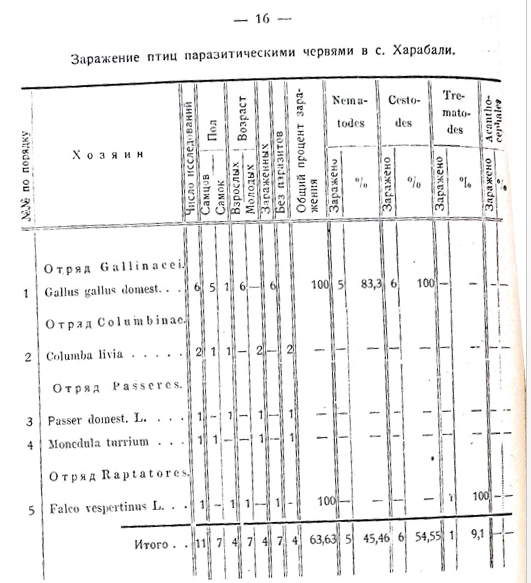

За время пребывания Гельминтологической Экспедиции в с. Харабали, ею обследовано 11 экз. птиц, принадлежащих к пяти различным видам: Gallus gallus domest., Columba livia, Passer domest.L., Monedula turrium и Falco vespertinus L.

Общий процент инвазированных птиц выразился в 63,63% ; при этом обнаружены: Cestodes (54,55%), Nematodes (45,46%) и Trematodes (9,1%).

Из домашних птиц было обследовано 6 экз. Gallus gallus domest., которые оказались в 100% зараженными паразитическими червями; при этом, в тонком отделе кишечника констатированы Cestodes sp., в слепых найдены представители сем. Heterakidae Radjll. Et Heury, 1914, в тонких кишках – Capillaria sp.

Молодые экземпляры Passer dom., Colunba livia и Monedula turrium – оказались свободными от паразитов.

- c. Amphibia.

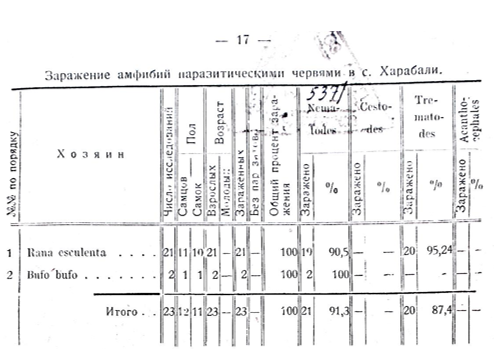

Из представителей амфибий, Экспедицией вскрыто 23 экземпляра принадлежащих к двум различным видам: Rana esculenta – 21 экз. и Bufbufo – 2 экз. Общий процент заражения амфибий паразитическими червями равняется 100%. Во всех случаях, у амфибий констатированы лишь два класса паразитических червей: Nematodes (91.3%) и Trematodes (87.4%).

Заражение амфибий паразитическими червями в с.Харабали.

У Rana esculeuta обнаружены Trematodes sp.sp. в кишечнике, легких и мочевом пузыре.

Из Nematodes, у Rana esculenta, в легких найден Angiostomum nigrovenosum Rud. 1819; в одном случае Nematodes sp. В глазу.

Bufo bufo были заражены лишь Nematodes sp.sp., с локализацией их в различных органах.

- d. Reptilia.

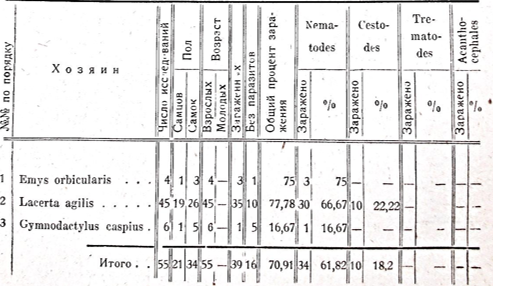

Обследование в с. Харабали 55 экз. рептилий относятся к 3 различным видам: Lacerta agilis (45 экз.). Gymnodactylus caspius (6экз.) и Emys orbicularis (4 экз.). Общий процент инвазированности рептилий оказался равным 70,91 %, с представителями двух классов: Nematodes (61,82%) и Cestodes (18.2%)

Заражение рептилий паразитическими червями в с. Харабали

Emys orbicularis оказались зараженными паразитическими червями в 75%, при чем у них найдены лишь Nematodes, из которых в кишечнике – представители сем. Oxyuridae Cobb, 1864.

Lacerta agilis инвазированны на 77,78 %; нематоды встретились в 66,67 % и цестоды – в 22,22%. В пищеварительном тракте, печени и почках найдены различные Nematodes sp. sp., в стенках желудка инцистировались личинки Agamospirura sp.

Выводы:

В результате деятельности 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции на территории Харабалинского района ею проделана следующая работа:

- Методом полных гельминтологических вскрытий обледовано 120 позвоночных, из которых было 31 млекопитающих, 11 птиц, 55 рептилий и 23 амфибий. При этом, собран большой гельминтологический материал.

- При обследовании гельминтофауны млекопитающих установлено, что общий процент заражения сельско – хозяйственных животных – лошадей, крупного рогатого скота и овец паразитическими червями равен 100%.

- Плотоядные, являющиеся в значительной мере распространителями многих глистных болезней домашних животных и человека, оказались зараженными паразитическими червями – собаки в 100% и кошки – в 80%.

- У плотоядных обнаружены виды глист, которые могут паразитировать и у человека:

- Opisthorchis felineus Rivolt., 1885.

- Dipylidium caninum L, 1758.

- Echinococcus granulosus v.-Silb., 1853.

- Toxascaris limbata Rajll. Et Henry., 1911.

- При обследовании домашних птиц – куры оказались зараженными паразитическими червями в 100 %.

- В результате обследования методом гельминтокопрологического анализа, установлено поражение лошадей, овец и верблюдов стронгилезом в 100 % и лошадей аскаридозом – в 23%.

- Рептилии оказались инвазированными в 70,91%.

- Амфибии заражены паразитическими червями в 100%.

- В процессе своей деятельности, Экспедиция вела самую широкую ветеринарно – просветительскую работу среди местного населения, путем собеседований, лекций и докладов с демонстрацией экспедиционного материала.

- Экспедиция оказывала терапевтическую помощь населению путем дегельминтизации наиболее очервленных сельско – хозяйственных животных.

В. Зеленгинский район

Закончив работу в Харабалинском районе, Экспедиция 13-го июля направилась в дельтово-приморскую часть Округа.

Пробыв в г.Астрахани несколько дней для пополнения лабораторного инвентаря и продуктов питания для сотрудников, Экспедиция на пароходе местного плавания выехала в с. Цветное, находящееся в восточной части низовья р. Волги, – в 12 верстах от Каспийского моря.

Село Цветное представляет типичное рыбацкое селение, расположенное на высоком бугре, со всех сторон окруженное протоками р. Волги и заболоченными площадями; с однообразной камышевой растительностью.

Прибыв на место, Экспедиция в тот-же день подыскала подходящее помещение для работы и жилья сотрудников. Гельминтологическая лаборатория была расположена в двух отдельных, просторных комнатах. Не теряя времени, персоналом Экспедиции тут же было преступлено к работе.

В лабораторию населением стали доставляться плотоядные, амфибии и рептилии. Одновременно с этим началось обследование боенского материала на местной бойне. В связи с благоприятными условиями для развития птицеводства в этом крае, Экспедицией особое внимание было уделено обследованию водоплавающей птицы.

Домашние птицы приобретались у местного населения, а Е.Я. Степанов, периодической охотой в окрестностях села, снабжал Гельминтологическую лабораторию Экспедиции, разнообразными видами промысловых диких птиц.

5 августа 1929 г. отряд Экспедиции в составе М.А. Палимпсестова, М.А. Малышева и препаратора М.Т. Прахт направился в окружающие селения длч гельминтокопрологического обследования и выявления цветного показателя крови крупного рогатого скота. Несмотря на чрезвычайную занятость населения на рыбных промыслах и разбросанность скота на пастбище, все же удалось в известной мере, выполнить поставленные отрядом задачи.

Главной работой Экспедиции являлись опыты дегельминтизации крупного рогатого скота, пораженного Fasciola gigantica, помощью четыреххористого углерода. (Carboneum tetrachloratum puriss, CCl 4).

Сотрудники Экспедиции с целью изучения, велось обследование местности, путем специальных экскурсий и фотографических съемков.

11-го сентября Экспедиция возвратилась в г.Астрахань и 15- го числа закончила свою работу.

- Обследование гельминтофауны животных в Зеленгинском районе, методом полных гельминтологических вскрытий.

За время работы в с.Цветное, Экспедиция, методом полных гельминтологических вскрытий произвела обследование 143 позвоночных, в том числе и рыб, из коих было: 17 млекопитающих, 92 птицы, 2 экз. рептилий, 3 экз. амфибий и 29 рыб.

При этом, собрано 473 пробирки с паразитическими червями.

Общий процент заражения всех обследованных позвоночных и рыб паразитическими червями равняется 84,9 %; пот отдельным классам паразитических червей было заражено: Trematodes – 70%, Cestodes – 56%, Nematodes – 30%.

- Mammalia

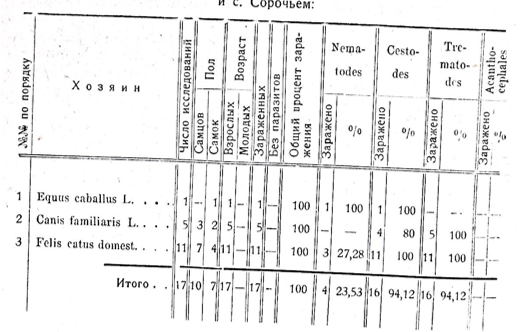

Все 16 экземпляров млекопитющих, вскрытые на территории с Цветного и лошадь – в с.Сорочьем – оказались зараженными в 100%, с представителями трех классов паразитических червей: Trematodes (94,12%), Cestodes (94,12%), Nematodes (23,53%).

Заражение млекопитающих паразитическими червями в с. Цветном и с.Сорочьем:

- Сельско – хозяйственные животные.

Вскрытая в с.Сорочьем лошадь оказалась инвазированной представителями двух классов: Cestodes и Nematodes.

Из Cestodes, в тонком отделе кишечника паразитировал вид Anoplocephala mamillana Mehlis, 1831.

При обследовании кровеносных сосудов, констатирована глистная аневризма art. mesenterica cranialis, вследствие локализации в этом сосуде личинок Strongylus vulgaris; в брюшной полости находились – Setaria equinа; в желудке и кишечнике – личинки Gastrophilus equl; в тонких кишках обнаружены Parascaris equorum; в толстом отделе кишечника (coecum. colon) поражало колоссальнейшее качество червей из подоотряда Strongylata. Являясь по своей природе кравососущими, представители подотряда Strongylata, громадными армиями наводняя кишечник лошади, ведут к ее истощению, предрасполагая к восприятию различных инфекций (инокуляция микробной флоры), путем механического повреждения кишечной стенки.

- Плотоядные

Обследованные плотоядные (собаки и кошки) оказались на 100% зараженными паразитическими червями. При этом, бросается в глаза полное отсутствие нематод у собак и незначительное количество нематод у кошек (27,28%). Особенно много у собак и кошек трематод – 100%, цестод – у собак 80% и у кошек – 100%.

Из Cestodes, у собак и кошек в кишечнике найдены представители сем. Taeniidae. Ludw., 1886 и сем. Dilepinidae Fuhrm.

Из Trematodes, у плотоядных обнаружены в большом количестве Opistrhochis felineus и Echinochasmus perfoliatus. Кроме того, у кошек констатирована трематода, свойственная человеку: Pseudamphistomum truncatum Rud. 1819.

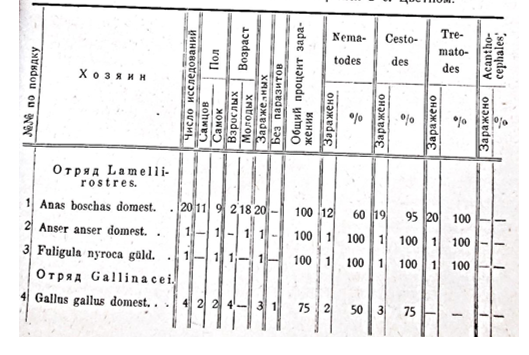

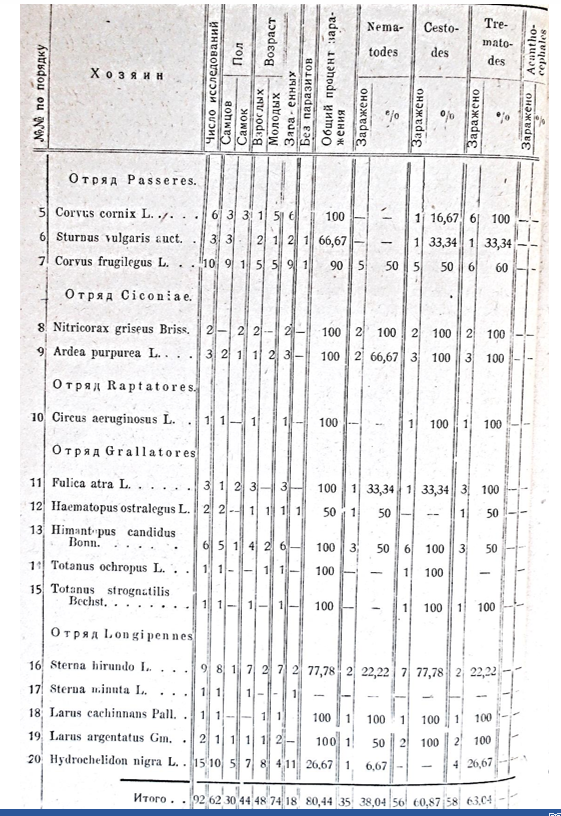

В период своего пребывания в с. Цветном, Экспедицией было обследовано 92 экз. птиц, относящихся к 20 различным видам, из которых 80,44 % оказались зараженными паразитическими червями, с представителями трех классов: Trematodes (63.04%), Cestodes (60.87%) Nematodes (38.04%).

Заражение птиц паразитическими червями в с.Цветном:

Домашних птиц обследовано 25 экз., из коих было: Anass boschas domest – 20 экз., Anser anser Jomest.-1 экз. и Gallus gallus domest.-4 экз.

Утки были заражены паразитическими червями в 100%, при чем у них обнаружены: Trematodes (100%), Cestodes (95%) Nematodes (60%).

Из Trematodes, констатированы в дыхательных органах виды сем. Gycloceliidae Kossak, 1911, Prostogonimus gen. sp. В фабрициевой сумке, различные представители сем. Echinostomidae Dietz, 1910, в кишечнике и другие.

Из других паразитических червей встречались Cestodes sp. в кишечнике.

Из Nematodes – Amidostomum gen.sp. в мышечном желудке и Nematodes sp. в других органах.

У гуся обнаружены в слепой кишке представители сем. Notocotyliodes и Amidostomum gen.sp. в мышечном желудке.

Куры были инвазированны в 75% с представителями: Nematodes (50%) и Cestodes (75%).

У Larus cachinnans Pall, в кишечнике констатирован Ligula simplissima и Nematodes sp. в полости сердца.

У остальных птиц найдены в разнообразных органах различные представители Trematodes, Cestodes и Nematodes.

c. Pisces

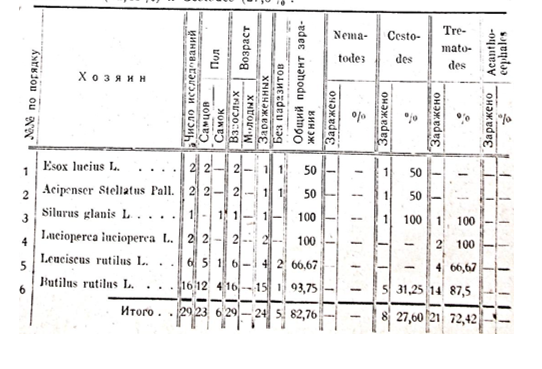

На территории с. Цветного обследовано 29 экз. рыб, принадлежащих к 6 различным видам: Esox Lucius L., Acipenser stellatus Pall., Silurus glanis L., Lucioperca lucioperca L., Leuciscus rutilus L., Rutilus rutilus L.. Общий процент инвазии – 82,76 %. У всех обследованных рыб найдены: Trematodes (72.42%) и Cestodes (27.6%).

Rutilus rutilus L. оказались зараженными паразитическими червями в 93,75%: Trematodes (87,5%) и Cestodes (31,25%). Из класса Trematodes у них неоднократно встречался на жабрах оригинальный паразит – Dactylogirus sp. и Trematodes sp. в кишечнике. Из Cestodes, констатированы в пяти случаях Caryophyllceus sp. в кишечнике.

Оба экземпляра Lucioperca lucloperca L. были заражены паразитическими червями в 100%. Из Trematodes констатирован на жабрах Diplozoon paradoxum.

Остальные виды рыб в разной степени были инвазированы Trematodes и Cestodes, с локализацией их в различных органах.

Интересно отметить, что у всех обследованных на территории с. Цветного рыб ни разу не были обнаружены паразитические черви класса Nematodes.

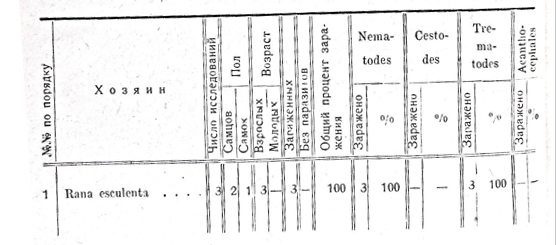

d.Amphibia

В с. Цветное, Экспедицией было обследовано 3 экземпляра амфибий (Rana esculeuta), которые все оказались инвазированными в 100% с представителями двух классов паразитических червей – Trematodes (100%), Nematodes (100%).

Заражение амфибий паразитическими червями в с.Цветном.

Trematodes sp. встречались в легких и в других органах.

Среди Nematodes, у амфибий, в легких найдены Angiostomum nigro venosum и другие виды в кишечнике.

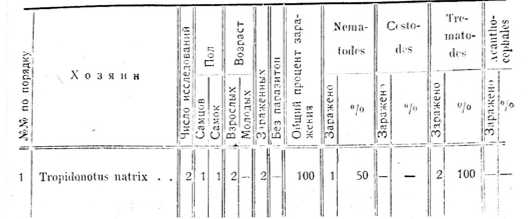

e. Reptilia

Из класса рептилий, Экспедицией в с.Цветном были обследованы 2 экземпляра Tropidonotus natrix, оказавшейся на 100% зараженными паразитическими червями.

Заражение рептилий паразитического червями в с.Цветном.

Из паразитических червей встретились представители Trematodes (2 случая) и Nematodes (1 случай). В печени и различных отделах пищеварительного тракта найдены Trematodes sp. И в одном случае – Nematodes sp.в легких.

- Моллюски.

Производя обследование пастбищных угодий на предмет их зараженности фасциолезом, Экспедиция собрала большое количество различных видов моллюсок рода Limnea и др., среди которых констатированы формы, повинные в распространении глистных инвазий среди домашних животных и человека.

- Обследование глистных болезней убойных животных

Как мы уже указывали, что на территории Астраханского Округа отмечено значительное распостранение фасциолеза среди мелкого и крупного рогатого скота. С целью точного выявления степени этого заболевания было произведено обследование боенского материала на местных бойнях.

Все обследованные паренхиматозные органы от крупного рогатого скота подверглись соответствующей гельминтологической обработке, таким образом учитывался качественный и количественный состав паразитов.

В результате произведенного обследования, Экспедицией установлено 100% поражение крупного рогатого скота фасциолезом.

При этом, характерно что при всех этих исследованиях был обнаружен только вид Fasciola gigantica и, ни разу не констатирован Fasciola hepatica.

Таким образом, фасциолез крупного рогатого скота в Астраханском Округе вызывается повидимому, главным образом, Fasciola gigantica. Очень возможно, что гибель крупного рогатого скота находится в зависимости от инвазии именно этим паразитом семейства Fasciolidae Rajll. 1875, который, повидимому, является более патогенныи, чем Fasciola hepatica.

Попутно, мы неоднократно констатировали в печени личинок представителей паукообразных – Pentastomum denticulatum Rud.

Выводы.

Подводя итоги деятельности 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции в Зеленгинском районе, следует отметить нижеследующее:

- Экспедицией в Зеленгинском районе произведено обследование методом полных гельминтологических вскрытий 143 позвоночных, из коих было 17 млекопитающих, 92 птицы, 2 экз. рептилий, 3 экз. амфибий и 29 рыб.

Таким образом, собран громадный гельминтологический материал от различных позвоночных данной местности.

- При изучении гельминтофауны млекопитающих установлено стопроцентное (100%) заражение гельминтозами сельско – хозяйственных животных: лошадей и крупного рогатого скота.

- Обследованием боенского материала выявлено, что крупный рогатый скот заражен фасциолезом в 100%.

- Установлена 100% инвазия плотоядных: собак и кошек.

- Среди паразитических червей, у плотоядных обнаружены виды которыми может заражаться и человек:

- Opisthorchis felineus Riv., 1885.

- Pseudamphistomum truncatum Rud., 1819.

- Toxascaris limbata Rajll. Et Henry., 1911.

- Dipylidium caninum L. 1758.,

6) При обследовании домашних птиц – уток и гусей оказалось, что все они заражены паразитическими червями в 100% и куры в 75%.

7) Промысловые рыбы дельты р. Волги инвазированы в 82,76%.

8) Амфибии инвазированы в 100%.

9) Рептилии заражены паразитическими червями в 100%.

10) Собрано большое количество моллюсков, являющихся промежуточными хозяевами многих паразитических червей.

11) Проведены опыты дегельминтизации крупного рогатого скота, пораженного Fasciola gigantica, – помощью четыреххлористого углерода.

12) Производился гельминтокопрологический анализ сельско – хозяйственных животных.

13) При глистных болезнях, домашним животным оказывалась терапевтическая помощь.

14) Проводилась широкая ветеринарно – просветительская работа среди населения путем собеседований, лекций, докладов и демонстрации экспедиционного материала.

Ветеринарно – просветительская деятельность.

Памятуя, что успех работы Экспедиции зависит от содействия широких масс, Экспедиция широко развернула ветеринарно – просветительскую работу в местах ее пребывания и при разъездах.

При всякой возможности, членами Экспедиции проводились с крестьями собеседования на темы – о целях и задачах экспедиции, о вреде глист, о способах заражения паразитическими червями и о борьбе с ними, – с демонстрацией экспедиционного материала.

Делались также доклады с демонстрациями, – в различных общественных организациях.

В заседаниях президиума Харабалинского Райсполкома, заведующим Экспедицией М.А. Палимпсестовым были сделаны доклады: «О целях и задачах экспедиции» и «Общие итоги работы экспедиции в Харабалинском районе».

На объединенном собрании союзов «Медсантруд» и «Рабпрос» им же была прочитана в с. Харабали лекция на тему: «Роль глист в жизни человека и животных» с демонстрацией глистного материала.

В с. Цветном, Экспедиция, неоднократно представительствовала на зседаниях с/исполкома, где ею делались доклады о целях и задачах Экспедиции в дельтово-приморской части Округа.

При этом следует отметить, что местными районными и сельскими организациями, каждый раз по докладам были выносимы резолюции, единогласно подчеркивающие необходимость и своевременность обследования и изучения глистных болезней в Округе и на основе этого широкое проведение противоглистных мероприятий в неблагополучных районах.

Ветпросветительской деятельностью Экспедиции были охвачены следующие пункты: с. Харабали, Ставка «Крапо», Табун – Аральский Госконзавод, с.Цветное, с. Разино, с.Сорочье и др.

Таким образом, только в тесном контакте с местными партийными, административными и профессиональными организациями, при поддержке населения, Экспедиция сумела с большим успехом выполнить возложенные на неё задачи.

Кроме того, мы должны здесь отметить, что популярной гельминтокопрологической литературы, плакатов и других пособий для ветеринарно-просветительской работы на местах весьма недостаточно. Мы знаем, что в настоящее время в Краевом центре приняты уже самые решительные меры к созданию таких пособий, как со стороны Крайветотдела, так и Крайздрава эту идею следует Округам поддерживать и принять в этом самое широкое участие.

Заключение.

Первая попытка планового, организованного обследования гельминтозов сельско-хозяйственных и других животных Астраханского Округа, выявило картину чрезвычайного очервления среди животного населения.

Таким образом, перед Астраханским Окрземуправлением встает ряд проблем по борьбе с глистными болезнями.

74-ой Союзной Гельминтологической Экспедицией собран громадный научный материал, который подлежит самой тщательной разработке и на основании которого мы уже теперь можем сделать некоторые практические выводы.

Однако, первые шаги гельминтологов по отношению к громадной территории Астраханского Округа являются каплей в море и могут послужить, главным образом, толчком к организованной борьбе с гельминтозами сельско-хозяйственных животных Края и придать этой борьбе плановый организованный характер, изжив, наконец, хаотическое, случайное направление в борьбе с врагами животноводства, наносящими значительный экономический ущерб государственному хозяйству.

Нам кажется, что будет своевременным обратить внимание в первую очередь на следующие моменты:

- Не ослаблять темпа начатых работ по изучению гельминтофауны и борьбе с глистными болезнями Астраханского Округа, путем организации новых гельминтологических Экспедиций.

- На основании достижений Экспедиции, широко развернуть научно – исследовательскую работу по терапии глистных болезней, путем организации массовых опытов лечения.

- По примеру других Округов, Областей, Республик и отдельных городов, организовать и в Астраханском Округе хотя бы одно Гельминтологическое учреждение, которое могло бы явиться консультативным органом по всем вопросам, связанным с энзоотиями глистных болезней.

Глубокоуважаемому проф. Н.П. Попову, инициатору 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции выражаем искреннюю благодарность за возможность под его руководством провести настоящую работу.

Заведующему Астраханским Окрземуправлением О.П. Бонку; первому инициатору организованной борьбы с гельминтозами сельско – хозяйственных животных в Округе, пользуемся случаем выразить свою признательность за всемерное и просвященное содействие Экспедиции.

Ветеринарный Отдел ОКРЗУ благодарим за внимание и содействие работе Экспедиции.

Всем сотрудникам Экспедиции выражаем признательность за энергичную и самоотверженную работу, которая в значительной мере содействовала успеху Экспедиции.

Из лаборатории кафедры Паразитологии

И Инвазионных болезней Саратовского

Государственного Ветеринарного Института.

Зав.Кафедрой проф.Попов Н.П.

ГЕЛЬМИНТО – КАПРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕЛЬСКО – ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ АСТРАХАНСКОГО ОКРУГА.

(По материалам Гельминтологической Экспедиции Астраханского Округа).

Аспирант МАЛЫШЕВ М.А.

Цифры статистических отчетов о деятельности ветеринарно – врачебных организаций, данные патолого – аналитических вскрытий с одной стороны и отчеты ряда гельминтлогических экспедиций с другой, указывают на довольно значительный процент глистных заболеваний в СССР.

В настоящее время считается вполне доказанным, что целый ряд желудочно-кишечных заболеваний, аневризмы кровеносных сосудов, заболевания сердца, легких, головного и спинного мозга, всевозможные анемии и т.д. и т.п., являются результатом глистной инвазии, ведущей к постепенному ослаблению жизнеспособности организма и нередко оканчивающиеся смертельным исходом.

Нанося такой громадный экономический ущерб, как индивидуальному, так и коллективному хозяйству, глистная инвазия не могла не обратить на себя должного внимания со стороны соответствующих хозяйственных организаций. В результате этого, мы сейчас имеем целый ряд различных учреждений и лабораторий, направивших всю свою деятельность на борьбу с глистной инвазией и на выработку методов наиболее быстрой, легкой и точной диагностики глистных заболеваний.

В различное время, рядом авторов был предложен целый ряд прижизненных методов диагностики глистных заболеваний, но все они страдали одним и самым важным недостатком – это своей сложностью и не приспособленностью к жизненным условиям. И только, благодаря открытиям Kofoida и Barbera, усовершенствованиям Fulleborn’a гельминтологическая диагностика сала доступной для широкого применения и в частности в практике участкового ветеринарно-медицинского персонала.

Вместе с этим, при посредстве гельминтологической диагностики был установлен определенный гельминтологический статус для целого ряда видов домашних животных и птиц, а также для различных групп населения Советского Союза. Установлению этого гельминтостатуса у нас в СССР, мы обязаны работам лаборатории проф. Скрябина К.И. и его учеников, путем участия во Всесоюзных гельминтологических экспедициях во все концы Республики. У лошадей гельминтологический статус установлен, главным образом, работами профессора Попова Н.П.

Как известно, им выявлено свыше 30 видов стронгилид у лошадей территории нашего Союза, с установлением их анатомо-систематических особенностей, а также произведен ряд наблюдений по биологии стронгилид, и, впервые, в практику ветеринарных врачей введен метод гельминто-капрологического анализа у лошадей. Произведя капрологическое обследование свыше 1000 лошадей Управления Госуд. Московского Ипподрома (культурные породы), им обнаружено – 100% поражение лошадей стронгилезом и 47,8% аскаридозом – мы находим и в других его работах и в сообщении Д. Ланда, обследовавшей 86 лошадей Саратовского Государственного ипподрома (культурные породы).

Астраханское Окружное Земельное Управление, учитывая богатое разнообразие климатических и производственных условий Округа, начиная с кочевых хозяйств, разбросанных в полупустынных и песчаных степях Округа, рыбацких поселков по р.Волге и Каспийскому морю и кончая культурными колхозами, совхозами, питомниками, заводами и фабриками, оборудованными по последнему слову техники, – сочло необходимым выявить процент зараженности домашних животных и птиц паразитическими червями в различных районах округа и наметить меры борьбы с глистной инвазией, приносящей огромный экономический ущерб животноводству Округа.

С этой целью, летом 1929 г. Окрзмуправлением была организована гельминтологическая Научно – Исследовательская Экспедиция, под руководством профессора Попова Н.П.

В задачу экспедиции, помимо исследований сельско-хозяйственных животных и птиц методом полных гельминтологических вскрытий, входило и обследование путем гельминтокапрологического анализа; при этом учитывалось все разнообразие климатических условий развития, содержания и ухода. Свою работу в этом направлении экспедиция осуществляла путем выездов небольших отрядов под руководством сотрудников экспедиции в те или иные районы Астраханского Округа.

Таким образом было обследовано:

Кроме того, у крупного рогатого скота были взяты мазки крови для определения содержания эозинофилов в зависимости от глистной инвазии и исследование на присутствие крове-паразитов. Микроскопическое исследование указанных мазков было произведено по приезде в гор.Саратов в лаборатории Кафедры Частной Патологии и Терапии крупных животных Ветеринарного Института.

Накопленный в результате такой кропотливой и упорной работы материал и был мне поручен для окончательной и систематической обработки.

Лошади.

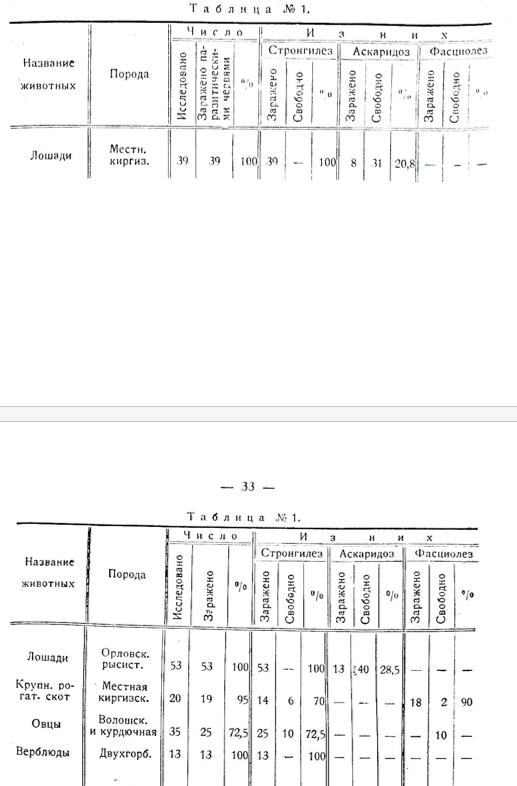

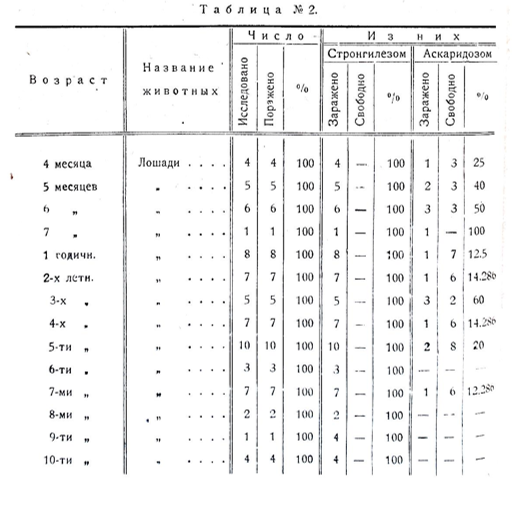

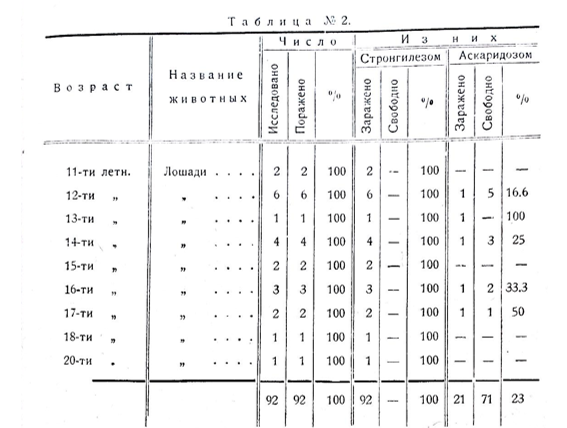

В число 92 обследованных лошадей входило 39 лошадей местной киргизской породы, в возрасте от 2-х до 16-ти лет, принадлежащих гражданам Харабалинского района и совхозу «Крапо». 53 лошади Табун-Аральского Госконзавода, орловской рысистой породы в возрасте от 4-х месяцев до 20 лет. Особый интерес для нас представляют лошади киргизской породы, которые, до сего времени, насколько нам известно, еще не были обследованы в совей массе путем гельминтокапрологического анализа.

Табун – Аральский Госконзавод расположен на наносном острове среди р. Волги, недалеко (12-15 клм.) от с. Енотаевка, который делится на центральную, возвышенно-песчаную и периферическую-низменную части, заливается водой во время весеннего разлива в дальнейшем покрыта разнообразной, пышной растительностью с большим количеством кустарников и деревьев, богатыми в летнее время различными кровососущими паразитами.

Постройки Госконзавода размещены на центральной части острова, занимающие, включая сюда и свободную от построек площадь, около 1-11/2 квадратных километра. Необходимо отметить, что вся свободная от построек площадь покрыта сухим конским навозом, предназначенным, по объяснению администрации завода, для задержания движения песка во время летних ветров. Вероятно, этот факт и является причиной такого массового очервления лошадей конзавода.

Основная задача завода дать лошадь приспособленную к условиям Астраханского Края. Это заводом достигается путем естественно, – косячного оплодотворения маток местной киргизско-калмыцкой породы производителями различных культурных пород. Воспитание и выращивание молодняка происходи в условиях пастбищного (косячного) содержания, вместе с взрослыми лошадьми. По прошествии определенного времени (3-4 года) молодняк, через местный рынок, поступает в крестьянские хозяйства. Вместе с этим на конзаводе культивизируются и лошади культурных пород, в частности орловско-рысистая порода.

Суммируя полученные данные, приведенные в нижепомещаемой таблице, при гельминтокапрологическом исследовании лошадей, указанных пород, мы наблюдаем следующую картину.

Все лошади, независимо от возраста, породы, условий содержания и воспитания поражены стронгилезом на – 100% – в.

При поражении аскаридозной инвазией можно, до некоторой степени, установить связь с возрастом животных. С постоянным повышением кривой возраста животных (жеребят) возрасает и процентная кривая акаридозной инвазии, так: 4-х месячные -25%, 5-ти месячные -40%, 6-ти месячные – 50% и 7-ми месячные – 100%. Эту зависимость можно проследить и несколько дальше, т.е. до 3- х летнего возраста:

1-годичын. – 12,5%

2-«» – 14,286% и

3 – «» – 60%.

Общий процент поражения аскаридной инвазией для всех пород – 23%, при чем для каждой породы в отдельности он будет несколько иным: для лошадей местной киргизской породы процент зараженности аскаридозом – 20,8%, для лошадей Табун-Аральского Госконзавода (культурные породы) процент аскаридозной инвазии – 28,5%.

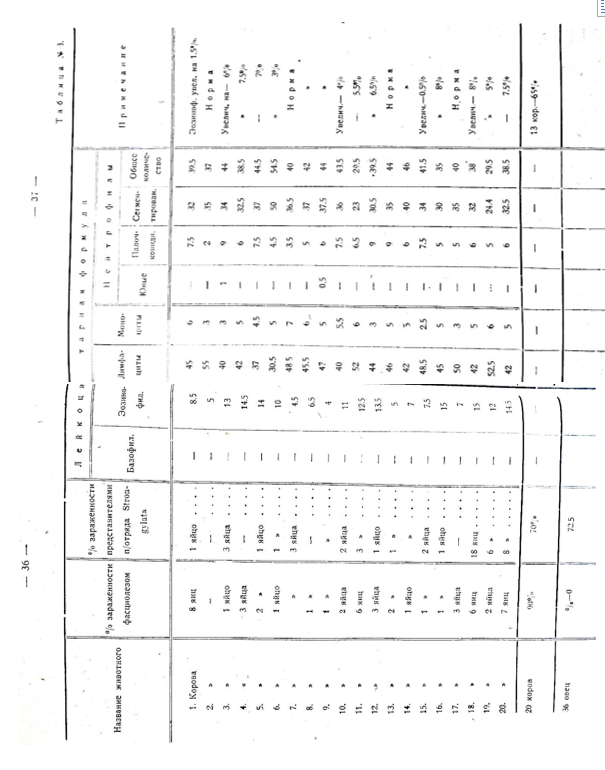

Крупный рогатый скот и овцы.

Гельминтокапрологическое обследование крупного рогатого скота и овец производилось по Fulleborn’y на стронгилез и главным образом на фасциолез.

Кроме того, у крупного рогатого скота производилось исследование крови (сухие мазки) на предмет обнаржения кровепаразитов и эозинофилию.

Выше приведенные данные позволяют заключить, что крупный рогатый скот данного района (с.Разин, зеленгинского района) поражен фасциолезом на – 90% и представителями подотряда Strongylata – на 70%.

Овцы совхоза «Крапо» поражены на – 72,5% стронгилезом и на – 0% фасциолезом.

Разноречивость существующих в современной литературе лейкоцтарных формул – во-первых-совершенное отсутствие лейкоцитарной формулы выведенной и проверенной на дегельмитизированных животных, в частности у крупного рогатого скота, – во-вторых, и незначительное количество гематологически обследованных нами животных, в третьих – не дают возможности выведения более или менее определенного по этому вопросу заключения.

Все же основываясь на лейкоцитарных формулах Качко, устанавливающего в среднем %% эозинофилов у крупного рогатого скота – 3,5% (1-8) и Соколова – в среднем – 7% (4,5-9), можно отметить у некоторых животных увеличение количества эозинофилов от 0,5% до 80% ( по лейкоцит. Формуле Соколова). Замеченное увеличение наблюдается у 13 животных, т.е. у – 65% обследованных животных. Зависит ли данное увеличение исключительно от степени глистной инвазии и какой именно, или же от других каких-либо причин – вопрос, который может быть разрешен более многочисленными исследованиями крови совместно с гельминтокапрологическим анализом faeces и путем установления точной лейкоцитарной формулы у домашних животных подвергнутых дегельминтизации.

Верблюды.

Верблюды, подвергнутые гельминтокапрологическому исследованию принадлежат владельцам двух различных, в климатическом отношении местностей: 8 верблюдов принадлежат гражданам с.Харабали, расположенное по берегу р. Волги и 5 верблюдов – совхозу «Крапо», находящийся в полу песчаной степи. Все обследованные животные в возрасте от 2-х до 8- ми лет, относятся к виду двугорбых («Аир») верблюдов. Обследованиепроизводилось исключительно на стронгилез по методу Fuieborn’a и тонкого мазка.

Произведение таким путем исследование показало: 100% поражение стронгилезом по Fuieborn’у и 46,2% поражения стронгилезом по методу тонкого мазка.

По данным д-ра Германа и Панковой верблюды Саратовской губернии (бывшей) также поражены стронгилезом в 100%.

Выводы:

Таким образом, как видно из наших данных гельминтокапрологического обследования сельско-хозяйственных животных, предполагаемый ранее высокий процент глистных заболеваний в Астраханском округе (см. статьи проф. Попова Н.П. «Задачи кафедры паразитологии Г.С.В.И. 2. «К задачам Гельминтологического отделения» МИКРОБ-а) подтвердился работой Гельминтологической Экспедиции.

Обобщая все полученные при гельминтокапрологическом обследование данные, мы получаем следующие результаты:

- Обследованные лошади Астраханского округа, независимо от породы, возраста, условий содержания и ухода поражены стронгилезной инвазией – в 100%.

- В поражении лошадей аскаридозной инвазией замечается:

А) лошади киргизской породы поражены – в 20,8%;

В) Лошади культурных пород (Табун-Аральскиц Госконзавод) поражены аскаридозом – в 28,5%.

С) В поражении аскаридозом можно, до некоторой степени, установить зависимость в наростании глистной инвазии от возраста, т.е. с постепенным увеличением кривой возраста возрастает и кривая процентного поражения аскаридозом (4 мея. Жереб. – 25%, 5 мес. – 40%, 6 мес. – 50%, 7 мес. – 100%, 1 год – 12,5%, 2 лет. – 14,286% и 3-летние – 60%;

Г) Общий процент аскаридозной инвазии у лошадей – 28%.

- Крупный рогатый скот поражен в 90 % фасциолезом и в 70% представителями видов подотряда Strongylata.

- Овцы поражены в 72,6 % стронгилезом и 0% -фасциолезом.

- Верблюды поражены стронгилезной инвазией в 100%.

В заключении необходимо отметить, что почти поголовное очервление сельско – хозяйственных животных, повидимому находится в прямой зависимости от недостаточной гельминтологической эрудиции у лиц, непосредственно верующих разведением сельско-хозяйственных животных. Такое положение вещей, надо полагать, находится в связи почти с полным отсутствием пособий по гельминтологии на русском языке и полной неосведомленности заинтересованных лиц в распространении гельминтозов в Крае.

Отсутствие специалистов гельминтологов и полное отсутствие научно – исследовательских Экспедиций, которые могли бы осветить вопросы очервления животных в Крае и, тем самым, дать прочный базис для ветврача-практика.

Все это вместе взятое способствует беспрепятственному распостранению глистной инвазии не только среди сельско-хозяйственных животных, но и среди людского населения. Нашей скромной работой мы кладем основание для широкого обследования сельско-хозяйственных животных Астраханского Округа и в дальнейшем будем надеяться, что наша работа встретит живой отклик среди ветврачей-практиков по затронутому вопросу.

Из Лаборатории Кафедры Пара-

Зитологии и Инвазионных болезней

Саратовского Государственного

Ветеринарного Института.

Заведующий проф. Н.П. Попов.

М.А. ПАЛИМПСЕСТОВ

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТОГО УГЛЕРОДА НА FASCIOLA GIGANTICA COBB. 1856., ПРИ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

(По материалам 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции в Астраханском Округе Нижне-Волжского Края).

В настоящей работе мы поставили себе задачей коснуться вопроса действия четыреххлористого углерода на Fasciola gigantica при дегельминтизации крупного рогатого скота per os, так как этот вопрос, насколько нам известно, у нас в Союзе ССР затронут ещё не был.

В последнее время вопросам дегельминтизации домашних животных уделяется большое внимание со стороны целого ряда специалистов. Как мы видим по литературным данным, среди различных anthelminthica особую популярность приобрел четыреххлористый углерод, предложенный в 1921 году американским ученым Halle’ем.

На территории нашего Союза ССР, применения четыреххлористого углерода при фасциолезе крупного рогатого скота, впервые (1928 г.) произведено Н.И. Ильинским и М.А. Палимпсестовым, в форме подкожных инъекций, о чем своевременно опубликовано на страницах журнала «Вестник Современной Ветеринарии*). Мы же поставили своей целью проследить действие четыреххлористого углерода на Fasciola gigantica, при даче его внутрь (per os).

За последние годы об этом препарате было в достаточной мере сказано на страницах русской и иностранной, ветеринарной и медицинской прессы, а поэтому мы позволили себе не останавливаться больше на этом вопросе и перейдем соответственно к описанию нашего опыта. Опыт дегельминтизации произведен на территории Зеленгинского района, (с. Цветное), где крупный рогатый скот сильно поражен фасциолезом, – в условиях экспедиционной обстановки.

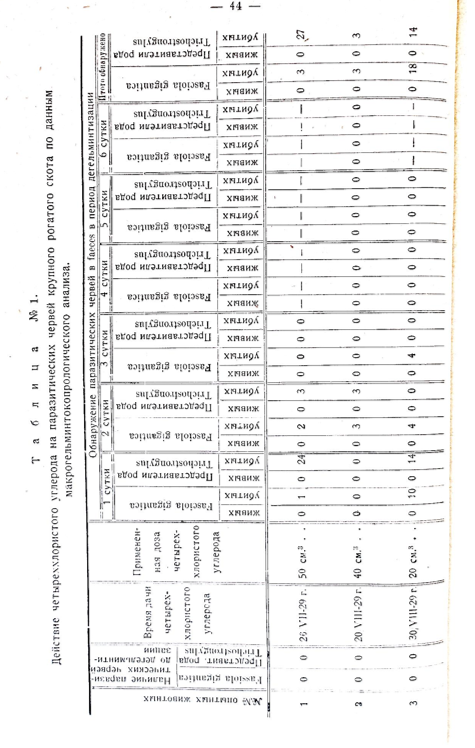

Для этой цели был приобретен крупный рогатый скот, в faeces которого обнаружены яйца Fasciola gigantica.

Опыт проходил по схеме, выработанной для опытов дегельминтизации проф. Н.П. Поповым (см. «Вестник Современной Ветеринарии» № 5 – 1929 г.).

- Гельминтокопрологическое обследование faeces по дегельминтизации:

А) микрогельминтоскопическое исследование по Fulleborn’y и Telemann’y;

- B) макрогельминтоскопическое исследование faeces.

- Исследование общего состояния здоровья опытного животного до лечения.

- Дегельминтизация четыреххлористым углеродом.

- Наблюдение за общим состоянием здоровья животного в период лечения.

- Гельминтокапрологическое исследование faeces о период дегельминтизации:

- a) макрогельминтоскопическое;

- b) микрогельминтоскопическое.

- Контрольное полное гельминтологическое вскрытие опытного животного.

Четыреххлористый углерод для целей опыта был приобретен из склада Ветеринарного Снабжения Наркомзема.

Экспериментальная часть.

А. До дегельминтизации.

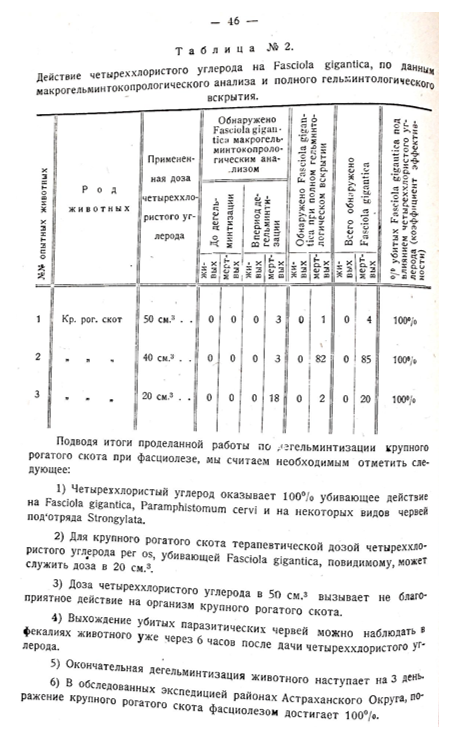

Для целей опыта дегельминтизации были приобретены 3 головы крупного рогатого скота, в возрасте 1 ½ лет с живым весом от 80-112 kg.

Микрогельминтоскопическим исследованием у всех опытных животных установлено наличие яиц Fasciola gigantica и яйца паразитических червей подотряда Strongylata от 6 до 18 в поле зрения.

При макрогельминтоскопическом обследовании суточных количеств фекалий опытных животных, – паразитических червей не обнаружено.

При обследовании общего состояния здоровья опытных животных было констатировано: анемия видимых слизистых оболочек, у неокторых –болезненность печени при пальпации, увеличение границ печени катарральное состояние кишечника; в остальном особых отклонений от нормы подметить не удалось.

Б. В период дегельминтизации.

С терапевтической целью четыреххлористый углерод был испытан в дозах от 20 см 3 до 50 см 3 per os.

Каждое опытное животное перед введением лекарства подвергалось подготовительному лечению и диете. Через 2 часа после дачи четыреххлористого углерода давалось слабительное – Natrium sulfuricum в обычных дозах. Наблюдения за опытными животными велись в течение недельного срока. Со второго дня, после дачи четыреххлористого углерода появились признаки вялости и ослабления аппетита.

Такое состояние исчезало на третий день и здоровье опытного животного быстро восстанавливалось. И одном случае, у опытного животного, которому была применена доза в 00 см1,—явления вялости были выражены значительнее других.

Каждый раз, после дефекации, весь faeces тщательно собирался и подвергался макрогельЛшнтоскопическому исследованию, с учетом качественного и количественного состава паразитических червей. При этом время дефекации опытного животного тщательно регистрировалось.

Применяя этот метод, уже в первые сутки констатировались в faeces убитые трематоды (Fasoiola gigantica), а также, значительное количество нематод из под’отрнда Strongylata Raj 11 et Henry, 1913.

При этом установлено, что появление убитых паразитов в faeces наступает через 6 часов после дачи четыреххлористого углерода и продолжается в течение первых трех суток.

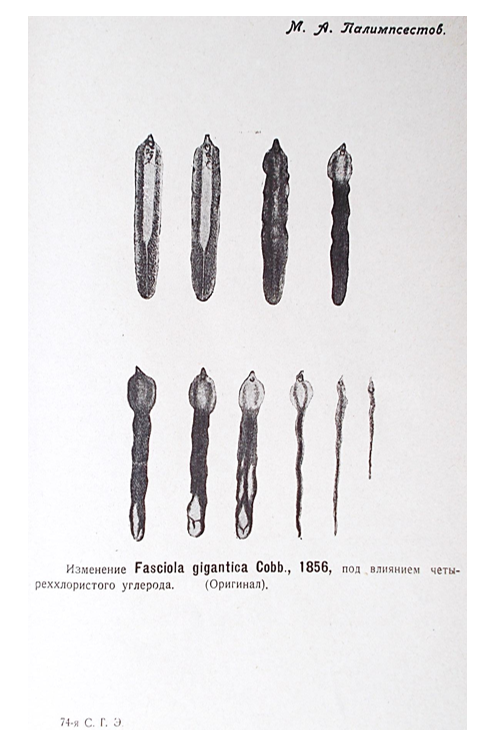

Интересно отметить, что процесс умирания Fasciola gigantica начинается с хвостового конца, что можно видеть из прилагаемого рисунка. Как известно из работ Rajlliet, Moussu et Henry (Франция), проделавших опыты дегельминтизации на рогатом скоте, пораженном Fasciola hepatica, Extract, filicis maris оказывает аналогичное действие [1]).

Таким образом, действие четыреххлористого углерода при однократной даче достигает такого же эффекта в отношении Fasciola gigantica, как и Extract, filicis maris при 5 кратной даче—на Fasciola hepatica. Отсюда делается очевидным, что четыреххлористый углерод является более удобным и дешевым средством для дегельминтизации крупного рогатого скота при фасциолезе. Необходимо принять во внимание еще и то обстоятельство, что Extract filicis maris действует лишь при условии содержания в нем не менее 15% сырого филицина.

К такому убеждению приходит и проф. NOller, который отдает большее предпочтение препаратам группы хлора и в особенности четыреххлористому углероду в деле борьбы с фасциолезом.

[1] Проф. ЬС. И. Скрябин и д-р Р. Эд. Ш у л ь ц—«Трематодози печени человека». Москва, .1928 год.

После дегельминтизации, в конце опыта, каждое животное снова было обследовано путем микроовоскопии–на присутствие яиц паразитических червей, теми-же методами.

В результате исследования, во всех трех случаях яиц Fasciola gigan- tica и стронгилидных яиц обнаружено не было, за исключением опытного

жи вотного № 3, у которого были констатированы яйца под’отряда Stron gylata по 1 яйцу в 6 препаратах.

Контрольные полные гельминтологические вскрытия.

Опыт JMe 1.

30/VII-29 г. телка была убита для контрольного полного гельминтологического вскрытия, которое дало следующие результаты;

- В печени фасциол не оказалось; в желчном пузыре обнаружен один мертвый, распадающийся экземпляр Fasciola gigantica. В рубце, сетке и книжке констатированы убитые, сморщенные, коричневого цвета трематоды. —Paramphistomum cervi Zed., 1792; в сычуге обнаружены убитые представители рода Trichostrongylus; в кишечнике—убитые экземпляры Stron- gylus sp.; в брюшной полости найдены живые экземпляры Setaria labiato papillosa Aless., 1838.

Опыт № 2.

27/VII1-29 г. телка была убита для контрольного полного гельминтологического вскрытия, которое дало следующие результаты: печень увеличена в об’еме; желчные ходы расширены, утолщены и инкрустированы солями извести; в желчных ходах обнаружен один, полуразрушенный и сильно деформированный экземпляр Fasciola gigantica. Желчный пузырь наполнен интенсивно желтого цвета желчью, с присутствием мертвых и деформированных Fasciola gigantica в количестве 82 экземпляров; при этом все убитые фасциолы были окрашены в зеленовато-ко ричневый цвет ог пропитавших их пигментов желчи. В пищеварительном тракте обнаружены убитые экземпляры Strongylus sp. В брюшной полости найдены живые экземпляры Setaria labiato-papillosa.

Опыт № 3.

Телка была убита 5/IX-29 г.; вскрытие дало следующие результаты: печень увеличена в об’еме, желчные ходы ее оказались свободными от фасциол; в желчном пузыре найдено две полуразрушенных, убитых Fasciola gigantica. В рубце и книжке констатированы убитые, измененные в Цвете и сморщенные трематоды—Paramphistomum cervi, в сычуге обнаружены убитые экземпляры видов рода Trichostrongylus.

7) Необходимо подчеркнуть, что что крупный рогатый скот обследованных районов поражен исключительно одним видом фасциолеза, (Fasciola gigantica), так как Экспедицией ни разу не найден другой вид —Fasciola hepatica.

Надо полагать, что имеющиеся в литературе указания на значительные падежи крупного рогатого скота от Fasciola gigantica, обусловлены особым злокачественным действием на организм крупного рогатого скота этого паразита.

В настоящее время, в связи с расшифрованием биологии фасциол, предлагается целый ряд мероприятий, направленных к уничтожению возбудителей фасциолеза, на самых различных стадиях их развития [1]).

Меры воздействия заключаются, с одной стороны, в уничтожении промежуточных форм фасциол и их промежуточных хозяев—моллюсков и, с другой—в уничтожении половозрелых фасциол в самом пораженном организме (дегельминтизация).

С момента попадания яиц фасциол во внешнюю среду начинается опасность распространения фасциолеза, особенно в тех случаях, когда этому благоприятствует обилие водных бассейнов. Следовательно, наша задача должна заключаться в пресечении доступа фасциол и их яиц в окружающую среду. С этою целью рекомендуется тщательный ветеринарно-санитарный надзор на бойнях за печенями, избежание загрязнения фекалиями мест водопоя и забалоченных выпасных участков.

Для воздействия на промежуточных хозяев—моллюсков, предлагается целый ряд мероприятий. В этом отношении главное значение имеет мелиорация, т.-е. осушение заболоченных пастбищ. При громадной же площади, подлежащей осушению, это мероприятие является далеко не посильным, а поэтому требует самого тесного контакта ветеринарных органов с мелиоративными мероприятиями органов здравоохранения по борьбе с малярией.

С другой стороны, для уничтожения моллюсок рекомендуются разнообразные химические средства. Для этого (Chandler) употребляют Cuprum sulfuricum в разведении 1:100000 или даже 1:1.000000; известковую воду 0,5:1000 (Rajl Net, Moussu et Henry), 10″/o раствор Natrium chloratum (Синив, ын и др.). Но. к сожалению, эти средства должны применяться с чрезвычайной осторожностью, особенно в местностях рыбоводно-хозяйственного значения.

Помимо этих методов, предложен так называемый биологический способ борьбы с моллюсками, путем культивирования об’ектов, уничтожающих улиток. Сюда относится широкое разведение домашней водоплавающей птицы—гусей и уток, которые в значительном количеств истребляют моллюсок. Но, этот способ требует более глубокой pa3piu ботки и изучения.

Наконец, с целью борьбы с промежуточными формами фасциол-цер, кариями и адолескариями рекомендуется скашивать траву на сенокосньц угодиях, гораздо выше обычного и, по окончании уборки сена сжигать остатки растений.

Но, применительно к Астраханским условиям, все перечисленные способы, играя, несомненно, громадную роль в борьбе с фасциолезом, должны уступить мероприятиям терапевтического свойства, направленный к уничтожению фасциол в самом пораженном организме. Этот последний способ, чрезвычайно ценный и радикальный имеет большое значение, в связи с массовым поражением крупного и мелкого рогатого скота фас* циолезом.

Для этой цели может быть рекомендована массовая, систематическая дегельминтизация рогатого скота два раза в год: ранней весной, за несколько недель до выхода животных на пастбище и осенью, в период перехода животных на стойловое содержание.

Таким образом, освобождая животных от паразитических червей и, следовательно, от дальнейшего заражения пастбищ, создается постепенная возможность оздоровления нашего хозяйства от фасциолеза.

В качестве противофасциолезных средств широкую популярность приобретает четыреххлористый углерод.

Действие этого средства на Fasciola gigantica нами установлено; необходимо продолжить опыты и провести массовую дегельминтизацию и тем самым выявить все положительные и отрицательные стороны действия этого препарата при практическом приложении в широкой практике.

В заключение, считаем своим приятным долгом выразить глубокую признательность проф. Н. П. Попову за возможность под его руководством провести означенную работу и за его ценные советы и указания.

[1] Проф. К. И. Скрябин и д-р Р. Эд. Ш у л ь ц—„Трематодозы печени человека. Москва. 192Е г.

Из Лаборатории Кафедры Паразитологии и

Инвазионных болезней Саратовского Государственного

Ветеринарного Института.

Зав, проф/ ПОПОВ Н. П.

М. А. ПАЛИМПСЕСТОВ,

НОВЫЙ ВИД ТРЕМАТОДЫ PLAGIORCIIIS POPOWI NOV SP.

ИЗ КИШЕЧНИКА СОБАКИ.

Паразитические черви рода Plagi orchis Liihe 1899 у собак, являются чрезвычайно редкой находкой.

До 1926 года у этих животных, представители рода Plagiorchis совершенно не были констатированы.

И только в 1926 году П. Н. Тихоновым, впервые были обнару жены в тонком отделе кишечника собаки из Казакстана (г. Кзыл-Орда) трематоды рода Plagiorchis, описанные в 1927 году А. М. Петровым и П. Н. Тихоновым, как новый вид Plagiorchis massino.

С тех пор, до настоящего времени, в литературе, насколько нам известно, не появлялось других указаний о случаях нахождения видов рода Plagiorchis у собак.

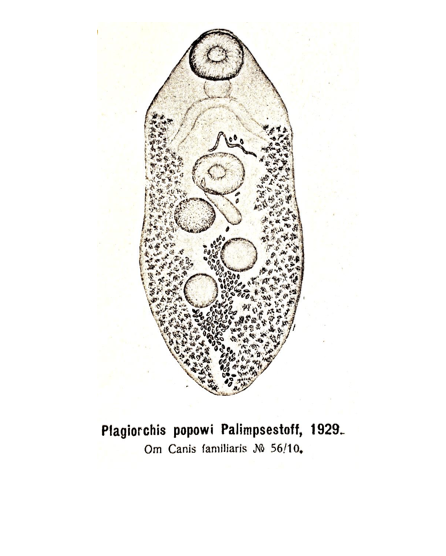

В 1929 году, в период работ 74-ой Союзной Гельминтологической Экспедиции в Астраханском Округе,—у собаки, вскрытой в с. Харабали за № 5С/10, был найден, представитель рода Plagiorchis, который локализировался в тонком отделе кишечника.

Таким образом, наш случай является вторым, по обнаружению Plagiorchis в кишечнике собаки.

Тщательным изучением обнаруженного паразита, нами была установлена принадлежность его к новому виду рода Plagiorchis, которому мы даем название в честь глубокоуважаемого нашего учителя профессора Н. П. Попова, Plagiorchis popowi п о v. s р.

Из вскрытых 22 собак, Plagiorchis popowi nov. sp. был- констатирован всего один раз в количестве одного экземпляра.

Таким образом, мы можем только согласиться, что Plagiorchis у собак являются действительно редкими паразитами и в связи с этим представляют большой научный интерес.

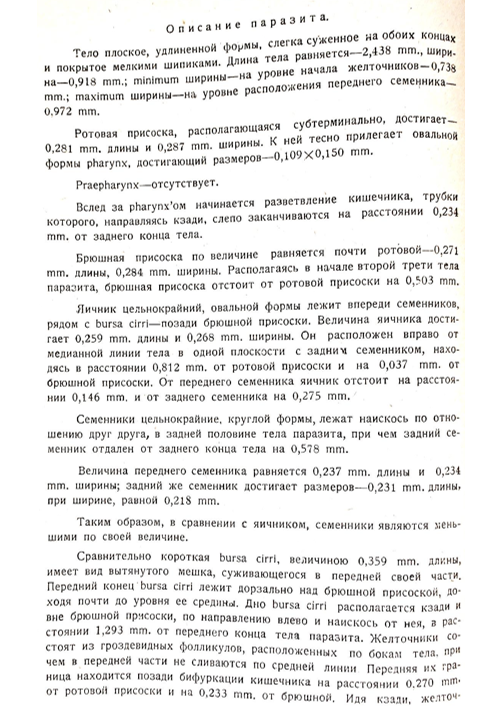

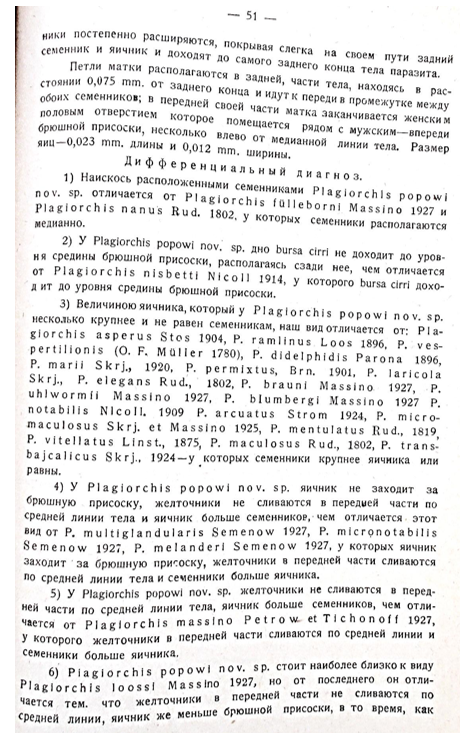

Описание паразита.

Из Лаборатории Кафедры Паразитологии и

Инвазионных болезней Саратовского

Государственного Ветеринарного Института.

Зав. проф. ПОПОВ Н. П.

М. А. ПАЛИМПСЕСТОВ.

“К фауне паразитических червей домашних

ПЛОТОЯДНЫХ АСТРАХАНСКОГО ОКРУГА”.

(По материалам 74-й Союзной Гельминтологический Экспедиции),

- Вступление.

Летом 1929 года на территории Астраханского Округа работала 74-ая Союзная Гельминтологическая Экспедиция, организованная Астра-, ханским Окрземуправлением по соглашению с Кафедрой Паразитологии и Инвазионных болезней Саратовского Государственного Ветеринарного Института.

Помимо сельско-хозяйственных животных, Гельминтологической Лабораторией Астраханской Экспедиции, по специальному заданию проф. Н. П. Попова, обследованы домашние плотоядные—собаки и кошки, являющиеся, как известно, разносчиками многих глистных болезней домашних животных и человека.

Гельминтологическому вскрытию, по методу проф. К. И. С к р я б и- н а, подверглись собаки и кошки с. Харабали (Харабалинский район) и с. Цветного (Зеленгинский район).

В результате этого, собрана значительная коллекция паразитических червей, обрисовывающая глистную фауну домашних плотоядных Астраханского Округа, которая до сего времени никем еще не была обследована

Собранный материал изобиловал большим разнообразием паразитических червей из которых особый интерес представляют трематоды, найденные в большом количестве у обоих представителей домашних плотоядных. Этот интереснейшим материал и был нам любезно предоставлен проф. Н. II. Поповым для разработки.

Таким образом, мы своей работой кладем начало систематическому изучению гельминтофауны домашних плотоядных Нижнего Поволжья.

II. Часть фаунистическая.

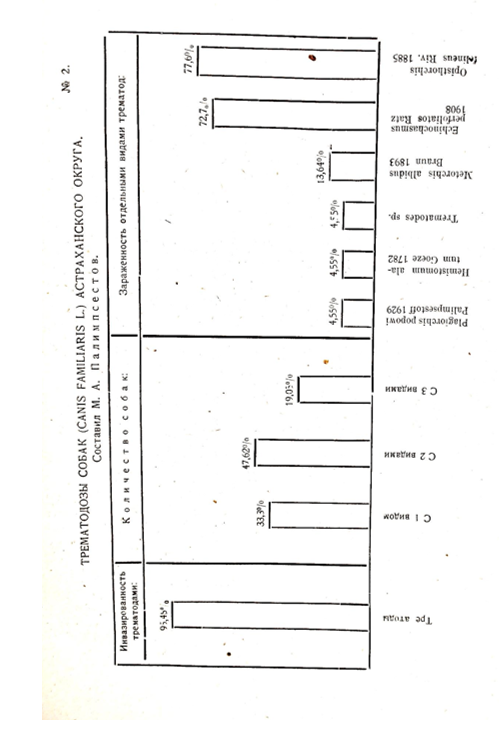

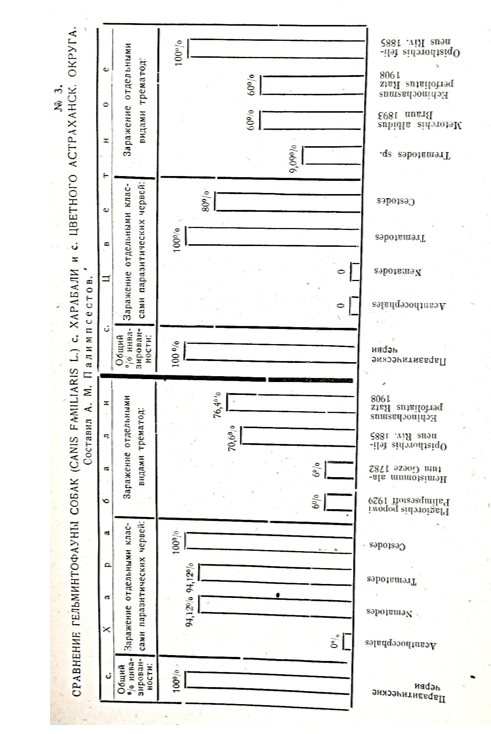

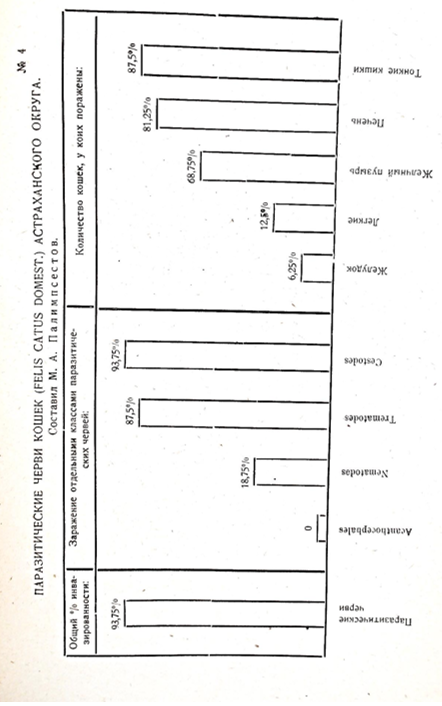

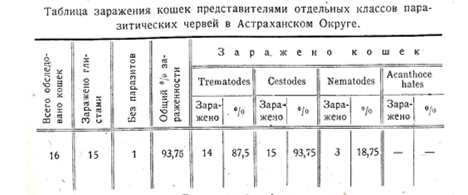

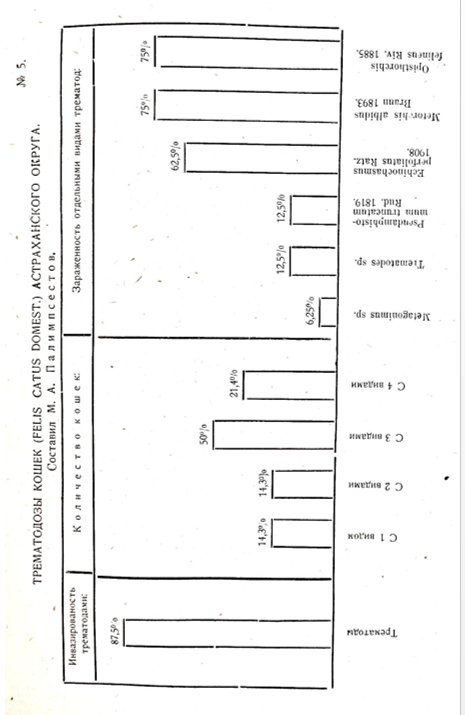

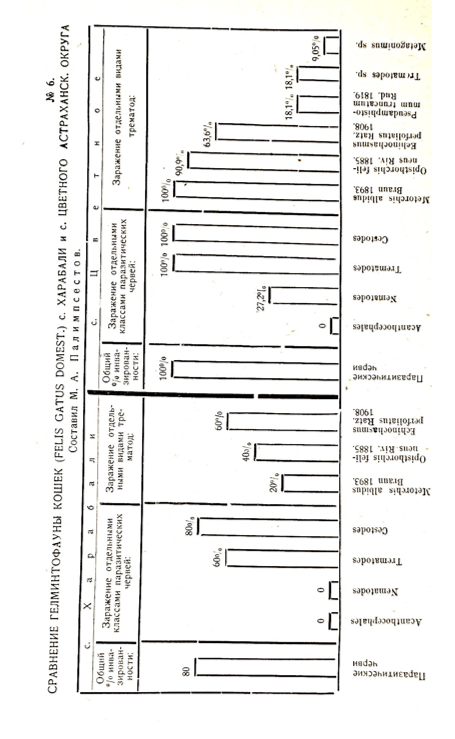

За период деятельности с 1-го июня по 15- сентября 1929 года 74-я Союзная Гельминтологическая Экспедиция вскрыла 22 собаки и 16 кошек, преимущественно простой породы, из которых -17 собак и 5 кошек были вскрыты в с. Харабали (Харабалинский район, степно – займищный) и 5 собак и 11 кошек – в с. Цветном (Зеленгинский район, дельтово-приморский).

А. Паразитические черви собак.

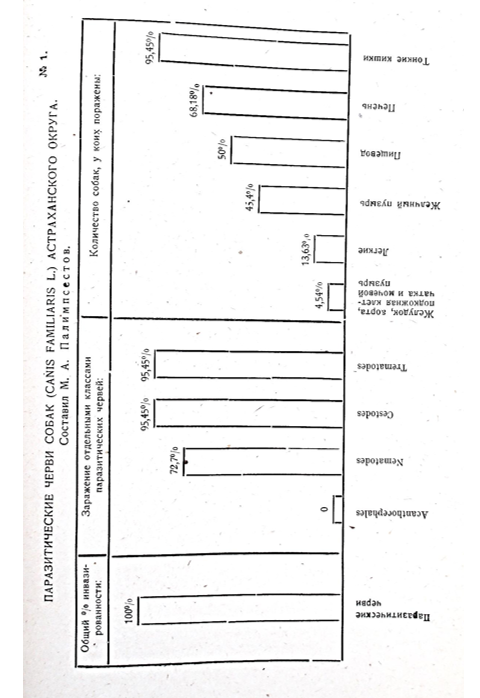

Псе обследованные 22 собаки оказались зараженными паразитическими червями, что составляет 100 %.

Наиболее часто у них был инвазирован тонкий отдел кишечника: из 22 вскрытых собак, у 21—оказались паразиты в тонком отделе кишечника, следовательно—95,45%; печень поражена исключительно представителями класса трематод—в 15 случаях (68,18%) пищевод представителями класса нематод—в 11 случаях (50%) и желчный пузырь трематодами в 10 случаях (45,4%).

В остальных органах: легкие—трематодами в 3 случаях (13,63%) и единичные случаи локализации глист из класса нематод—в желудке, аорте, подкожной клетчатке и мочевом пузыре (по 4,54%). Большинство астраханских собак оказалось зараженными сосальщиками и ленточными червями—в 95,45%. Значительное заражение наблюдалось также и круглыми червями—72,7%. Скребней у собак не обнаружено.

(См. табл. № 1).

При сравнении степени инвазии собак Астраханского Округа с некоторыми другими географическими районами нашего Союза, следует отметить чрезвычайно высокий процент заражения собак Астраханской территории трематодозами, которые стоят наравне с ленточными червями.Нельзя также не отметить высокий процент заражения собак и немато-дозами.

Проф. К. И. Скрябин (1918—20 г.), обследовавший плотоядных Донской Области, приводит следующие цифры пораженности собак: из 89 собак было заражено—Cestodes—9i%, Nematodes— 85,4% и Tremotodes – 27%.

По И. М. Исайчикову (1924 г.)собаки г.Керчи (Крым) инвазированы представителями отдельных классов глист в следующем порядке: из 50 обследованных им собак заражено – Cestodes—96%, Nematodes— 90% и Tremotodes – 74%.

По Н.П. Попову, обследовавшему в 1923 г. плотоядных Армении следует поражаемость собак этой местности: Cestodes—83,9%, Nematodes— 90% и Tremotodes – 6%.

По А.М. Петрову (1926 г.) собаки Туркестана заражены паразитическими червями в следующем виде:Cestodes—90%, Nematodes— 95% и Tremotodes – совершенно не обнаружено.

’

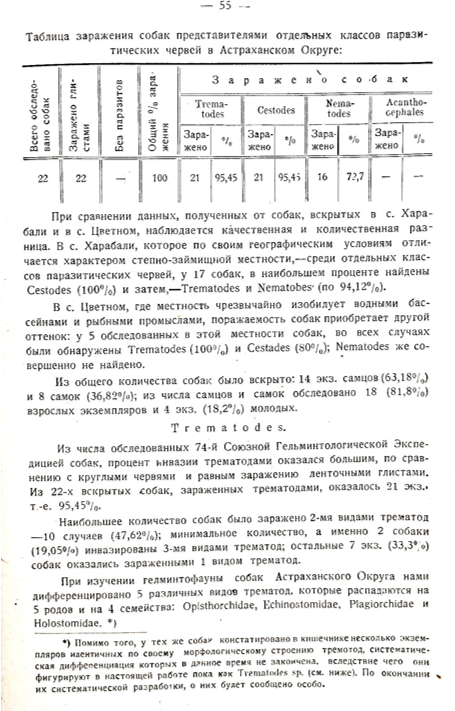

Самыми распространенными паразитами, из числа трематод, оказались представителями сем. Opisthorchidae, обнаруженные в количестве 90,9%. Паразитические черви сем. Echinostomidae констатированы в количестве 72,7%. Представители остальных семейств Holostomidae и Plagiorchidae являлись сравнительно редкими, от 9-4,55%.

(См. табл. № 2).

Сравнивая фауну трематод астраханских собак, с таковой других географических районов нашего Союза, мы должны отметить известную разницу.

По данным И. М. Исайчинова (1924 г.),им совершенно не были констатированы у крымских собак представители сем.Opisthorchidae , по видимому, вследствие отсутствия на южном берегу Крыма, где он работал, пресноводных рыб, являющихся, как известно, промежуточными хозяевами для этих паразитов. С другой стороны, у собак Астраханского Округа нами совершенно не обнаружены представители сем. Heterophyidae, зерегистрированные вначале проф. К. И. Скрябиным и асе. Т. Т. Линдтропом (1919 г.) у собак Донской Области, а затем в 1922 г., в значительном количестве (до 58°/о) у керченских собак, И. М. Исаёчиковым.

Основной причиной в Крыму, служит обильное количество различных морских рыб, являющихся промежуточными хозяевами для названных паразитов. В свою очередь, у собак Астраханского Округа нами был констатирован редчайший паразит плотоядных из сем. Plagiorchidae.

I. Fam. Opisthorchidae Luhe, 1901.

Диагноз (по проф. К. И. С к р я б и н у и д-ру Р.-Э д. С. Шульцу).

„Нежные удлинненые трематоды, средней величины, 2 присоски. Семенники в задней половине тела; яичник кпереди от семенников; крупный receptaculum seminis; половое отверстие медианно, кпереди от брюшной присоски. Удлиненная матка в виде только одного восходящего ство- в промежутке между яичником и половыми отверстиями Bursa cirri отсутствует: вместо него извитой vas deferens расширяющийся в vesicula seminalis. Желточники-латерально, в средней трети. Развитие с 2-мя промежуточными хозяевами: в первого внедряется мирацидий претерпевает партегенез; вышедшие из него церкарии внедряются во второго промежуточного хозяина, где инцистируются (так называемые метацеркарии) и попадают в дефинитивного хозяина, вместе со вторым промежуточным хозяином. Паразиты желчных ходов печени, главным образом, млекопитающих и птиц”.

Из паразитов этого семейства обнаружены Округа, представители двух родов: Opisthorchis и Metorchis.

Subfam. Opisthorchiinae Luhe.

а) Gen Opisthorchis R. Blanchard, 1895.

I. Opisthorchis felineus Rivolta, 1885.

По сравнению с остальными видами трематод,собаки Астраханского Округа особенно инвазированы Opisthorchis felineus: из числа 22-х обследованных собак, паразит обнаружен в 17 случаях, что составляет 77,6°/о заражения. В с. Харабали этот паразит найден в 70,6°/о, а в с. Цветном – в 100%.

Судя по литературе, такой процент зараженности собак описторхиозом является чрезвычайно высоким и заслуживает особого внимания, так как этот паразит является патогенным и для человека.

Проф. К. И. Скрябиным Opisthorchis felineus найден в Донской Области в 2,25.°/о И. М. Исайчиковым в Сибири (г. Омск)—в 11,6°/о.

В нашем случае, паразит 16 раз (94,1°/°) констатирован в печени; в желчном пузыре—9 случаев (53°/0); в легких—Opisthorchis felineus найден в трех случаях (17,69°/0). Количество паразитов варьировало в пределах от одного до 248 экз.

В настоящее время Opisthorchis [felineus не являясь редкостью, широко регистрируется и в других местностях СССР.

subfam Metorchiinae.

b) Род Metorchis Braun, 1893.

2. Metorchis albidus Braun, 1893.

Этот паразит обнаружен у трех собак, что составляет 13,64°/о. Он констатирован исключительно на территории с. Цветного, где он составляет 60°/о. Место локализации: желчный пузырь (2 случая) и печень (1 случай). По количеству экземпляров распределяется следующим образом: 16 экз. у первой собаки, у второй—6 экз. и у третьей—2 экз.

II. Fam. Echinostomidae Dietz, 1910.

Диагноз (по проф. Th Odhner’y).

Удлиненные дистомиды, весьма разнообразной величины, с мощной брюшной присоской, сближенной с передним концом тела; ротовая присоска слабо развита, окружена с дорзальной и латеральных сторон особого рода воротником, несущим на своем крае, обыкновенно, точно определенное число шипиков. Кишечные стволы доходят до заднего конца тела. Экскреторный пузырь V-образной формы, с удлиненными, сильно »разветвленными стволами. Половое отверстие располагается медианно, перед брюшной присоской. Rursa cirri и cirrus мощно развиты; яичник и оба семенника располагаются друг позади друга. Желточники достигают сильного развития и доходят до заднего конца тела. Матка, сравнительно, откая, состоит только лишь из восходящего колена, располагающегося впереди от яичника. Яйца крупные, относительно с тонкой скорлупой, но в большом количестве. Преимущественно паразиты кишечника птиц и млекопитающих. Для развития требуют промежуточных хозяев*.